Джокер. Две революции

«Для тех, кто с нами»

Матриархат из страны ночи

«Для тех, кто с нами»

«Слово пацана». Это больно

Сериал «Слово пацана» стал событием прошедшего года, чему во многом способствовала дискуссия вокруг него. Сказано о сериале много и я предлагаю рассмотреть это «много» как феномен, что существенно интереснее самого сериала.

Сначала нужно определиться с тем, что такое «Казанский феномен», которому посвящен сериал и вокруг которого в существенной степени построена дискуссия. Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х», на которой основан сериал, Роберт Гараев пишет, что зарождение уличных группировок в Казани началось в конце 60-х — начале 70-х. В то же время, Гараев простраивает связь между казанскими группировками и исторически существовавшей в России традицией массовых кулачных боев деревня на деревню, район на район.

Гараев приводит фрагмент из книги Сергея Аксакова «Собирание бабочек» (1859 год), посвященный кулачным боям в Казани. Цитата: «Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену — и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятили их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились».

Многовековая традиция кулачных боев между своими и чужими, где «свой — чужой» определяется по месту жительства и в отдельных случаях по этнической принадлежности, но тогда речь идет об этнически однородных населенных пунктах и районах. В Казани исторически дрались русские районы против татарских районов.

Всплеск уличных драк в советское время Гараев связывает с массовым переселением в Казань сельских жителей. И приводит ссылки на ряд соответствующих публикаций.

Наталия Федорова, кандидат исторических наук, доцент КФУ пишет:

«Когда в 1968 году колхозникам дали паспорта, произошла массовая миграция из сельской местности. Следовательно, городской социум маргинализировался. Первое поколение мигрантов всегда старается приспособиться к новым условиям, вписаться в них, не выдав себя. Второе уже считает себя здесь своим, но на генетическом уровне несет старые привычки, ценности. Дележ территорий, контроль за своей землей — типичная сельская, крестьянская ментальность. Кулачные бои — тоже».

Александр Салагаев, доктор социологических наук, профессор кафедры истории и социологии КГТУ, и Александр Шашкин, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора девиантного поведения Института социологии РАН, в своей работе «Делинквентные группировки в современной России: история возникновения и теоретические подходы к исследованию» (2004 год) пишут:

«Потребность в рабочей силе стала причиной массовой миграции сельского населения в большие города. Многие из участников „великих строек XX века“ сохранили сельские нормы, ценности и традиции, перенеся их в трансформированном виде в урбанизированную среду. Одной из таких традиций были драки „деревня на деревню“, в которых принимала участие большая часть мужского населения. Второе поколение мигрантов „адаптировало“ данную традицию к городским условиям. Переселение бывших сельских жителей из бараков в новостройки, произошедшее в 1960–1970-х годах в связи с масштабным „типовым жилищным строительством“, привело к тому, что молодые жители дворов или „коробок“ начали защищать свою территорию, устраивать драки „стенка на стенку“, „улица на улицу“ и т. п. Пик таких драк пришелся на начало 1980-х; в эти годы практически каждый юноша, живший в одном из домов „коробки“, должен был принимать участие в массовых драках под угрозой исключения из подросткового соседского сообщества. Аналогичным образом, мужчины, не принимавшие участия в сельских драках, считались слабыми и немужественными (исключение составляли лишь тяжело больные мужчины и те, кто обладал особым статусом в молодежной среде, например, гармонисты)».

Я собирался подвести к тому, что «Казанский феномен» представляет собой проявление премодернистских структур общества в городских условиях. Но, как выяснилось, этот тезис уже является общим местом в академических исследованиях данного явления (см. цитаты выше). Массовая миграция из деревни в город в первой половине и в середине ХХ века представляет собой советскую модернизацию. Первые поколения выходцев из деревни сохраняли «следы» традиционного общества, в частности, воспроизводили идентификацию «свой — чужой» (на смену конфликту деревень пришел конфликт районов и улиц), имели иное восприятие насилия и другие черты, ставшие предпосылками для возникновения уличных группировок.

Но в конечном итоге модернизация взяла свое и довершила свое дело превращения человека в индивида.

Андрей Быстрицкий, ныне член Ученого совета НИУ ВШЭ, в своей статье «Urbs et orbis. Городская цивилизация в России» (1994 год) пишет: «И все же криминальные группировки казанских подростков просуществовали очень недолго. Городская экстерриториальность все-таки взяла свое».

Гараев выделяет следующие этапы становления преступности в Казани: — конец 1960-х — начало 1980-х: «Появление первых протогруппировок. Трансформация дворовых компаний в уличные территориальные группировки». — 1982–1992 годы: «Дележ асфальта и завоевание авторитета. <…> появление свободного предпринимательства и кооперативщиков, а с ними и рэкета, первых больших денег. Группировки постепенно встают на экономические рельсы». — 1992–1999 годы: «Силовой бизнес трансформируется: крышевание и рэкет из платы за безопасность развиваются до более сложных форм <…> где вы и ваш „коммерс“ — уже совладельцы и партнеры». — 1999–2010 годы: «Разгром группировок и длительные сроки для их лидеров, с одной стороны, и сращивание криминальных, политических и бизнес-элит — с другой. Бывшие бандиты пытаются вымарать себя из полицейских баз данных, а на улице стараются не жестить». — 2010-е годы: «Современные группировки — уже не совсем ОПГ в привычном понимании, а часть „силовой“ бизнес-системы города, работающей в полулегальной зоне».

Менялась структура общества, менялась и структура организованной преступности. Последние выплески переходного периода от традиционного общества к современному (к буржуазии) пришлись на 90-е. В нулевые годы переход был завершен для основной части страны, но не для всей. На смену интернациональным группировкам и «гопникам» в городах пришли кавказцы, явившие собой следующую волну переселения из традиционного общества в город, со всеми вытекающими. Сегодня наиболее на слуху условно третья волна в лице выходцев из Средней Азии.

Здесь явным образом напрашивается параллель, которую к моему удивлению провел Роберт Гараев. Свою книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х» Гараев начинает с цитаты из книги Пьера Паоло Пазолини «Шпана».

«Наверно, теперь и он мог бы, как другой его знакомый, который живет у Ротонды, пришить на пару с дружком одного фраерка за какую-нибудь тысячу лир. А когда тот дружок ему сказал: „Кажись, мы его прикончили!“ — он, даже не взглянув, передернул плечами: „Подумаешь, делов-то“. П. П. Пазолини, „Шпана“, 1956 год

Герои «Шпаны» — обитатели окраин жизни Рима, маргиналы (люмпен-пролетариат, говоря марксистским языком) — главные герои творчества Пазолини, который мучительно стремился выйти за рамку буржуазной жизни, нащупать иную жизнь, иную эстетику, иную культуру и иного человека. В этой логике Пазолини постоянно экспериментирует с эросом и иначе нарушает табу. Его шпана ворует, убивает без зазрения совести, садистски издевается над людьми, будучи несовершеннолетней занимается гомосексуальной проституцией, являет прочий Содом и Гоморру. Никакого просвета там нет. Герои Пазолини грешат и гибнут, не имея шансов на иную судьбу, за одним исключением — капитулировать перед буржуазией и раствориться в ней, потеряв себя (что делает главный герой).

«Шпана» стала крупным событием культурной жизни Италии в 1955 году (правильный год издания — 1955) и подверглась шквалу критики. Правительство христианских демократов во главе с Антонио Сеньи осудило «порнографический характер» романа. Итальянская коммунистическая партия (ИКП) обвинила произведение Пазолини в «искусственности, отсутствии положительных героев и, особенно, отсутствии перспективы». Пазолини судили за написание нарушающего общественную мораль романа, но в итоге оправдали.

Помимо вала критики и буквального совпадения ее содержания, «Шпану» со «Словом пацана» (нужно отметить, что сериал глубоко пуританский на фоне перверсий романа) роднит главное — центральная тема завершения транзита городского социума, избывающего оставшиеся следы традиционного общества и окончательно превращающегося в буржуазное.

Спустя тринадцать лет в своей статье «Апология» (1968 год) Пазолини констатирует, что вся Италия вместе с оставшейся в живых шпаной растворилась в буржуазии. Цитата: «Для молодого человека сегодня всё иначе: ему гораздо сложнее смотреть на буржуазию объективно, глазами другого социального класса. Поскольку буржуазия торжествует, она обуржуазивает также рабочих и бывших колониальных крестьян. Короче говоря, через неокапитализм буржуазия становится человеческим состоянием. Те, кто от рождения следуют в русле этой энтропии, не могут быть, метафизически, вне ее. Всё кончено. Вот почему я провоцирую молодёжь. Это, возможно, последнее поколение, которое видит рабочих и крестьян. Следующее поколение будет видеть вокруг себя одну только буржуазную энтропию».

Пустота, поглотившая коммунизм и фашизм: https://sponsr.ru/friend_ru/80931/Pustota_poglotivshaya_kommunizm_ifashizm/

Важно, что буржуазная энтропия охватывает всё общество, не только город, но в конечном итоге и деревню. Наглядно об этом писал американский историк Кристофер Лэш в своей работе «Восстание элит: и предательство демократии» (1994 год).

Цитата: «Конфликт между городом и сельской местностью, эксплуатировавшийся демагогами-нативистами, которые изображали город клоакой всех зол, по большей части был кажущимся. Лучшие умы всегда понимали, что город и сельская местность дополняют друг друга и что здоровый баланс между ними является важной предпосылкой благого общества. Лишь когда город стал мегаполисом — после Второй мировой войны, — этот баланс нарушился. Само различие между городом и сельской местностью стало бессмысленным, когда основная форма поселения перестала быть городской или сельской, ещё того меньше синтезом их обеих, став разбросанной бесформенной конгломерацией без четко определяемых границ, публичного пространства, и собственного лица».

«Восстание элит: и предательство демократии». Кристофер Лэш: https://sponsr.ru/friend_ru/80961/Vosstanie_elit_ipredatelstvo_demokratii_Kristofer_Lesh/

Описанные Пазолини и Лэшем процессы завершились в СССР позже чем в США и Италии, но они имели место быть и пришли к своему «органическому» финалу, в результате чего и в нашей стране воцарилась буржуазная энтропия.

Какое это имеет отношение к сериалу «Слово пацана»? Прямое. Возврат уличных группировок образца «Казанского феномена» невозможен постольку, поскольку невозможно вернуться из настоящего фазового перехода от модерна к постмодерну в прошлый переход от премодерна к модерну. Можно снять 100 сериалов про следы премодерна в нашем недавнем прошлом, но это их не вернет.

Значит ли это, что организованное уличное насилие невозможно как таковое? Конечно, нет. Вернемся к «Казанскому феномену», помимо фундамента в лице не до конца порвавшей с традиционным обществом молодежью, у него были и слишком заметные черты конструирования.

Обратите внимание на советский документальный фильм «А у вас во дворе» (1987 год), где в описании танцев казанских группировщиков говорятся точные слова: «Это уже не танец, — ритуал».

Танцы группировщиков в кругу (иногда в строю) с синхронными ритмическими движениями действительно напоминают ритуал, своего рода сакральный воинский танец (точнее конструкт такого танца). Это всё придумали и синхронно внедрили повсюду сами дети?

В качестве заметки на полях отмечу, что к советскому докфильму «А у вас во дворе» можно предъявить всё те же претензии, что и к «Слову пацана». Там нет положительных героев (КАСКАД показан совсем неоднозначно, комсомол критически, ветераны войны как герои прошлого, уже неспособные повлиять на современную жизнь), не показан выход, а сами группировщики показаны как живые люди со всеми их грехами и со своей правдой. Работает там только вступительная речь мальчика, но он жертва, а не герой.

Вернемся к вопросу сконструированности «Казанского феномена». Как отмечает Гараев и ряд других исследователей, включая непосредственных участников событий, казанские группировки отличались: — многоэтажной структурой, напоминающей гибрид пионерской организации и воровского мира; — железной дисциплиной; — применением инициатических и иных ритуальных практик; — жестким запретом на курение, употребление алкоголя и наркотиков; — последовательным интернационализмом. Несмотря на вековую традицию драк русских против татар в Казани, в основе группировок не было этнической составляющей, они были глубоко интернациональны; — своего рода патриотизмом: неприятие Запада и западных явлений, готовность силой бороться против них.

Могло ли всё это сложиться стихийно? Причем стихийно-однотипно у всех группировок Казани? На мой взгляд, ответ очевиден. Казанские группировки были целенаправленно созданы, как конструкт, основанный на органических предпосылках.

Одним из экспериментальных полигонов по тем или иным причинам была выбрана Казань. Далее «Казанский феномен» разными путями масштабировался на всю страну.

Кто это мог сделать? Криминальные структуры? Но тогда возникает вопрос, кто создал криминальные структуры (воровской мир) как систему, которая зародилась в 30-е годы. И как это вяжется с отказом казанским группировок становится частью системы «синих» (частью воровского мира). Или, может быть, это сделало ЦРУ? Но куда тогда смотрело КГБ. Теории, согласно которым уличной преступностью в СССР могли прямо управлять иностранные спецслужбы, — абсурдны.

Сделать подобное могли только структуры, обладающие соответствующей властью и соответствующей компетенцией. Наиболее явным во всех отношениях кандидатом на эту роль является КГБ. Тот, кто отвечает за безопасность, может проводить в сфере своей ответственности подобные эксперименты. Но любой такой «эксперимент» нельзя провести мимо политической системы, он должен быть обоснован. В качестве такого обоснования, например, мог быть выдвинут тезис о необходимости опеки пассионарной молодежи, создания неформальной силовой структуры, способной от лица общества давать отпор западным веяниям, включая подавление уличных акций враждебных элементов. То есть в конечном итоге ради обеспечения безопасности государства. Отсюда интернационализм, жесткая дисциплина со сложной системой иерархии и специфический патриотизм (неприятие Запада).

Подобное было свойственно не только «Казанскому феномену», чуть позже зарождаются, например, любера, имеющие с казанскими группировками ряд общих черт.

Чтобы проделать всё это нужно было соединить возможности КГБ с определенным интеллектуальным потенциалом. Речь не о конкретных людях (ими могли быть и сотрудники), а о подходе. Конструирование идентичности, с одной стороны, существует столько, сколько существует человечество. С другой стороны, в подобных массовых экспериментах по конструированию человеческих сообществ и человеческой личности чувствуется что-то, выходящее за рамки модерна. Слишком нарочито искусственный, «технично» работающий с имеющимися предпосылками, использующий ритуалы (сакрализацию) именно как технику подход напоминает постмодернистское прочтение человека.

Здесь я хочу выдвинуть смелую гипотезу, подробное рассмотрение которой требует отдельных публикаций. Советский Союз оказался в уникальной по сравнению с Западом ситуации. Если на Западе модернизация была завершена за n веков и, достигнув своих пределов, «органично» перешла в постмодерн. То СССР изначально, на уровне заявки, шел своим путем, намереваясь перепрыгнуть буржуазную стадию и сразу оказаться в коммунизме (выйти за рамку модерна иным путем). Провал этой заявки на практике означал, что советская модернизация производила индивида, который являл собой протобуржуазию, стремящуюся стать буржуазией.

Данный процесс модернизации носил очевидно догоняющий характер по отношению к Западу. То есть когда Запад завершил свою модернизацию и начал погружаться в постмодерн, Советский Союз еще вовсю модернизировался. Что означает парадигмальную разницу между нашими обществами. Но! Интеллектуальная верхушка СССР, уж вполне модернизированная, не могла не знать, что такое постмодерн. Она с ним соприкасалась, она с ним работала. Под постмодерном в данном случае я понимаю не некий внешний вирус, а новое знание о человеке, которое было доступно советской гуманитарной элите и было ею усвоено. Познавая же человека, советская гуманитарная элита не могла не иметь искушения и даже «научной» необходимости испробовать это знание на практике — провести эксперимент. Он и проводился.

Такой огромный, через ступень, парадигмальный разрыв между обществом и интеллектуальной элитой крайне опасен и порождает в головах элиты принцип «трудно быть Богом» (но приходится). Его последствия мы видим.

Вернемся к вопросу: возможно ли сегодня организованное уличное насилие как таковое? Конечно, возможно. Но уже не с опорой «на следы деревни в городе», а иначе, как конструкт, работающий с индивидом. Есть ряд примеров таких конструктов: ультрас, антифа, правые движения и т. д. В их основе лежит запрос мальчика на маскулинность — на становление в качестве мужчины. Если такая ролевая модель, назовем ее метафорически «модель волка», не находит своего воплощения в нормативных рамках социума, то она находит его «сбоку». Где именно находится «бок» ей укажут «добрые люди».

Если бы этой проблемы не было в СССР, то не было бы и массовой подростковой преступности и в целом преступность была бы совсем не та. Но проблема была, о неприкаянности советских волков гениально сказал Высоцкий в своей «Баллада о детстве» (1975 год).

«Все — от нас до почти годовалых — Толковища вели до кровянки, А в подвалах и полуподвалах Ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле, В „ремеслухе“ — живи да тужи: Ни дерзнуть, ни рискнуть… Но рискнули Из напильников сделать ножи. Они воткнутся в легкие От никотина черные По рукоятки — легкие Трехцветные наборные…»

Высоцкий поет о послевоенном СССР. Но помноженная на вакуум идентичности и кризис маскулинности как таковой, проблема отсутствия места в социуме для реализации волков есть и сегодня (отчасти она решается благодаря СВО).

Где во всей этой картине место для искусства и культуры? Миссией или одной из миссий художника является выявление противоречий и указание на них. Что делает больно обществу и побуждает его реагировать на явленный вызов. Реакция может быть самой разной, зачастую она задевает и самого художника.

Такую реакцию вызвало творчество Пазолини, которого порицали, судили, запрещали и восхваляли одновременно. Выше мы говорили о «Шпане», но есть и ряд других произведений свеого рода пиком которых является фильм «Республика Сало», смотреть который тяжело даже взрослым людям (не рекомендую делать это из праздного любопытства). Искать в «Республике Сало» просвет, положительных героев и т. п. — нелепо.

В чем наш ответ? Мы можем рассмотреть творчество через личность автора. И прийти к тому, что проблема не в социуме, а в Пазолини (содомских грехов которого не счесть) и заключить, что Пазолини через свои произведения говорил не о нас, а о себе. Закрыв на этом тему. Так можно. Но точно ли так нужно? Является ли такой ответ честным и полным, отвечает ли он на вызов или отрицает само существование вызова?

Другой пример «Крестный отец» (первая и вторая часть) Фрэнсиса Форда Копполы, который в определенном вдохнул новую жизнь в итальянскую мафию в США. Героями фильма является итальянская мафиозная семья, там не просто «нет просвета», просветом там является жизнь итальянской семьи волков. Созданный «Крестным отцом» образ вдохновил и «одухотворил» итальянскую мафию, стал культовыми для нее и для мафии вообще (включая позже развернувшуюся российскую). «Крестный отец» стал важной составляющей их идентичности. Вышедшая через шестнадцать лет третья часть с плохим концом для главного героя уже не могла этого отменить.

Как мы должны отнестись к «Крестному отцу»? Опасен ли он в качестве фильма, толкающего молодежь на мафиозный путь? Это всё тот же вопрос про путь волков.

В России есть ставшие культовыми фильмы «Брат» и «Брат 2». Я не являюсь их поклонником и не готов их хвалить. Но содержание не видеть нельзя. Главный герой «Брата» Данила Багров предстает в качестве не лишенного эмпатии и чувства справедливости человека, который в то же время холодно, без малейшего сомнения и без малейшего последующего переживания на этот счет убивает людей пачками. Особенно это проявлено в первой части, где Данила спокойной, без всякой рефлексии и без всякого переживания соглашается на роль киллера, просто потому, что «так надо».

Я не слышал массовых призывов запретить «Брата» в России, а про его культовость слышал множество раз. С началом СВО «Брата» вернули в кинотеатральный прокат.

Нет ли противоречия в реакциях одной и той же части социума на «Слово пацана» и «Брата»?

Наконец, Достоевский. Если мы применим к творчеству Достоевского всё тот же набор требований: показать просвет, «положительного героя, который смог», не романтизировать преступников и так далее, то мы неизбежно придем к необходимости его запрета. Всех, кто считает иначе, прошу показать просвет, например, в «Униженных и оскорбленных».

Достоевский гениально, как никто другой, показал бездну в человеке, а не просвет.

Требование показать положительных героев и выход из положения я предлагаю не в ругательном, а по-своему позитивном смысле назвать «охранительством», так как охранению в данном случае подлежит уклад жизни социума.

Если социум встает во внятную охранительскую позицию по отношению к тому или иному культурному явлению, то он тем самым защищает свою картину мира, в конечном итоге свою идентичность, которую осуждаемое культурное явление может разрушить (особенно если оно талантливо).

«Охранительство» может быть в своем праве. Например, христианское премодернистское общество в своем праве защищаться от разрушающей его пагубной культуры модерна. Такое сопротивление может продлить существование премодернистского общества (или ускорить его распад), но в конечном итоге оно всё равно не устоит, если не предъявит свой ответ на вызов.

Аналогично советское общество могло сказать свое твердое «нет» тем или иным культурным веяниям с Запада. Но оно этого не сделало. Если бы сделало, то, возможно, продлило бы свое существование.

Что мы хотим защитить от «Слова пацана» сегодня? Во-первых, мы хотим защитить светлую память о нашем советском прошлом. Как мы в этом случае соотносимся с тем, что СССР рухнул и наше советское прошлое обернулось нашим буржуазным настоящим? Если мы отказываемся даже от постановки такого вопроса по существу, то наша позиция может представляться консервативно-патриотической, но будущего она не имеет. Если же мы не отказываемся от такой поставки вопроса, то тогда для нас «Слово пацана» может быть материалом и поводом для такого разговора — для разговора о причинах распада СССР. А не для защиты светлой памяти перестроечного комсомола, где среди было немало честных и патриотических людей, но комсомол как целое всё с треском проиграл и сдал.

Во-вторых, мы хотим защитить свое сегодняшнее бытие от проникновения живых образов насилия, пусть оно и кончается плохо (главный герой «Слова пацана», встав на путь группировщика, свел с ума свою мать, младшую сестру «загнал» в детдом, а сам вместе с приятелями оказался в колонии). Но оставим в стороне содержание сериала, согласившись, что его содержание может быть считано подростками в опасном ключе. Видим ли мы другие, нередко куда большие опасности схожего рода?

Например, как мы оцениваем феномен огромной популярности ММА и поп-ММА, которые построены на насилии физическом и насилии моральном (грязные оскорбления оппонентов как часть шоу)? Единственными, кто на первом этапе отреагировал на данный вызов, оказалась часть старшего поколения кавказцев, в частности, чеченцев, которые какое-то время сдерживали участие своей молодежи в поп-ММА (классическое ММА было принято на Кавказе на ура и стало культовым). А наша реакция какая? Примерно никакая.

Как мы оцениваем не менее массовый феномен стендап юмора, который привносит в нашу жизнь американскую традицию шуток над матерью (десакрализацию образа матери), нормативизацию перверсий и другие западные веяния? Как мы реагируем на данный феномен? Примерно никак.

Если говорить о сериалах, то тренд на них всё также задал Запад (бум начался примерно в последние 15-20 лет). В крайне популярных в России западных сериалах с особой жестокостью льются реки крови, убивают детей, насилуют родственников, главные герои производят наркотики и торгуют ими, повсеместна самая дикая содомия… Всё это так или иначе перенимается российскими сериалами, массово являющими антисоциальные модели поведения как «правду жизни» (в духе «не мы такие, жизнь такая»). И? Какова наша реакция? Ее нет.

Про находящиеся де-факто в свободном доступе порнографию (наиболее популярный контент в сети) и сцены реального насилия в интернете говорить избыточно. Они давно (изначально) стали своего рода «естественным фоном» в глобальной сети.

В-третьих, мы хотим защитить наше представление о должном — построить благой социум, выстроив правильный контент и запретив неправильный.

Как в этом случае мы соотносимся с тем, что в СССР: — сериалов и фильмов, романтизирующих криминал — не было; — западных фильмов вне цензурной рамки — не было; — советская цензура, решающая задачу показа советскому человеку только правильных, хороших произведений — была; — казанские и другие массовые уличные преступные группировки — были.

Как мы это себе объясняем? Советский человек воспитывался на «Как закалялась сталь» и на великой русской классике. Что не помешало появлению «Казанского феномена».

Наконец, возникает следующий вопрос. Как именно мы хотим запретить сериал «Слово пацана»? Если бы он шел вечером по Первому каналу, то всё было бы понятно, сериал нужно было бы просто снять с эфира. Но его и так не показывают по ТВ. «Слово пацана» вышел с возрастным ограничением 18+ на платном онлайн-кинотеатре. Это максимально закрытый, с точки зрения интернета, продукт (нужно специально его найти и за доступ к нему нужно заплатить). Если же удалить сериал с онлайн-кинотеатра, то он останется на пиратских сайтах и торрентах, с которыми правообладатель сейчас борется, ограничивая свободное распространение своего сериала. «Слово пацана» невозможно толком удалить из сети. Мы же мыслим так, как будто живем в эпоху телевидения (в лучшем случае в нулевых, если не 80-90-х годах).

Никак не реагируя на перечисленные вызовы (список которых можно продолжить) и яростно порицая «консервативно-нравственный» (в сравнении со многими перечисленными) сериал «Слово пацана», мы манифестируем себя в качестве потерявшихся в пространстве людей и сообщаем, что нам больно. Мало сказать, что мы не знаем, что делать. Мы не хотим знать, не хотим понимать происходящее и твердо не собираемся предъявлять/воспринимать альтернативную культуру. Это больно.

Кадры из готового фильма!

Здравствуйте, дорогие читатели.

Выкладываем несколько кадров из фильма.

Тарковский без глянца

В своем Дзен-канале и блоге Инстаграм, я создал целую серию статей под общим названием 'Тарковский без глянца".

В них, на основе мемуаров тех, кто работал с Гением кино, показано каким неоднозначно иконописным был Тарковский. А именно икону сделали из него электоральные СМИ за последние 40 лет. К сожалению многие продолжают верить в это. Мои статьи о Тарковском призваны разуверить тех, кто хочет разобраться в феномене "Андрей Тарковский". К сожалению, действительно большой художник, не являлся примером для подражания в работе, в общение со специалистами, коллегами, а так же, в личной жизни. Серию статей я продолжу здесь - на http://sponsr.ru

Подписывайтесь на меня. Плата за 6-8 эксклюзивных статей будет минимальной - 500 р/месяц. В них речь будет идти не только о Тарковском, но и о белых пятнах Культуры эпохи СССР. Об этом вам не расскажут на ТВ 'Культура" или ОРТ. Подписывайтесь, не пожалеете.

ПОЧЕМУ ПЕРВУЮ ЧЕРНОКОЖУЮ ЛАУРЕАТКУ ПРЕМИИ "ОСКАР" ДОСТАВАЛИ И АМЕРИКАНЦЫ, И АФРОАМЕРИКАНЦЫ?

26 октября скончалась Хэтти Макдэниел (1895-1952), первая чернокожая актриса, удостоенная премии «Оскар».

Казалось бы, афроамериканское сообщество должно было Хэтти на руках носить, но, ага счас. При жизни актриса оказалась между двух рас, травили ее одинаково, как с той, так и с другой стороны.

Бабушка актрисы была рабыней, в рабстве родился отец.

Отец, Генри Макдэниел, воевал на фронтах Гражданской войны за Независимость, в 1875 женился.

Хэтти появилась на свет после двадцати лет брака. Кроме нее в семье воспитывалось еще двенадцать детей.

Первых успехов Макдэниел добилась как джазовая певица. В 1920-ые она записала несколько пластинок. Достижения обнулил биржевой крах 1929 года, подкосивший индустрию зрелищ.

С КЛАРКОМ ГЕЙБЛОМ В "УНЕСЕННЫХ ВЕТРОМ"

В 1931 Хэтти приехала в Лос-Анджелес, с намерением штурмануть Голливуд. Ей удалось пристроиться на радио с собственным шоу. На кошельке это не отразилось настолько, что актриса вынужденно подрабатывала горничной. Однако, сам факт, - Хэтти Макдэниел стала первой чернокожей женщиной, вышедшей с песнями в радиоэфир США, - впечатлял.

А вот в кино ее даже не ставили в титры, пока в 1934 Хэтти не вступила в Гильдию актеров США. Тогда же вышел фильм Джона Форда «Судья Прист», где Макдэниел впервые сыграла более-менее большую роль.

И пошло… В «Элис Адамс» Макдэниел играла неряшливую служанку, что не гнушается отчитывать свою хозяйку. В «Китайских морях» появилась с Кларком Гейблом. Снималась Хэтти и с женой Гейбла Кэрол Ломбард в картинах «Чистосердечное признание» и «Ничего святого». Связи с Гейблом сыграли важную штуку: именно с подачи «Короля Голливуда» Хэтти очутилась в мегапроекте «Унесенные ветром».

Именно в этот момент на Макдэниел обратили внимание члены «Национальной ассоциации по улучшению положения цветных людей» (NAACP), дабы больше ее в покое не оставлять. Экранизация «Унесенных ветром» находилась у них под особым контролем. Продюсер Дэвид Сэлзник получил требование удалить из картины расовые эпитеты, и не вздумать экранизировать сцену из романа, где на хорошенькую Скарлетт нападают чернокожие мужчины, а спасают бедняжку бравые парни из Ку-клукс-клана.

Вообще Макдэниел подвергалась критике афроамериканского сообщества с первых шагов на полотне экрана. Ее ругали за фильм «Маленький полковник» (1935), в котором Хэтти изобразила счастливую служанку времен Старого Юга. По мнению ряда гарлемских газет, Макдэниел стала проводником мысли, будто рабам жилось легче и веселее, нежели людям освобожденным.

Коренная нация тоже начала возмущаться Хэтти до «Унесенных ветром». В ленте «Элис Адамс» она, по мнению журналистов, выглядела слишком уж независимой, грубя хозяйке.

С ВИВЬЕН ЛИ В "УНЕСЕННЫХ ВЕТРОМ"

И вот «Унесенные ветром»... По выходу фильма, Макдэниел опять подверглась нападкам. На премьеру в Атланте ее просто не пустили в зал, несмотря на протест Кларка Гейбла и Дэвида Сэлзника. Вновь посыпались знакомые обвинения, что служанка, сыгранная Макдэниел чересчур своенравна и фамильярна с хозяевами, так не полагается.

Афроамериканское сообщество жаловалось, мол, «Унесенные ветром» поддерживают южан, жалея разрушенный мир рабовладельцев.

По любому, награждение Макдэниел «Оскаром» за лучшую роль второго плана выглядело компромиссным. С одной стороны это была победа, еще одна брешь пробитая в голливудской системе. С другой, образ служанки Мамушки в "Унесенных ветром" решался в красках, приемлемых для европейцев, - верная, глуповатая, готовая за хозяев в огонь и в воду, по существу, рабыня.

Члены NAACP призвали Макдэниел подходить к ролям ответственно, отказаться от комикования. Хватит, мол, потворствовать увековечиванию расовых предрассудков.

Никто не брал во внимание, что, несмотря на успех, голливудская машина не собиралась под Макдэниел подстраиваться. Ждали ее по-прежнему роли, недалеко от Мамушки ушедшие. Типа тети Темпи в экранизации Диснеем «Сказок дядюшки Римуса» «Песни Юга» (еще один фильм, обвиненный в «расизме»).

Отметая нападки членов NAACP, Хэтти говорила: «Почему я должна жаловаться на то, что зарабатываю 700 долларов в неделю, играя горничную? Если бы я этого не делала, то зарабатывала бы 7 долларов в неделю горничной».

Претензии множились. Не устраивало, что Макдэниел наняла агента-янки и не спешила в Гильдию негритянских актеров Америки, став ее членом лишь под давлением, когда карьера подходила к концу.

Расовая дискриминация также не обошла актрису стороной. В Лос-Анджелесе у афроамериканцев были ограниченные права на покупку земли и жилья. Купив двухэтажный дом в семнадцать комнат, Макдэниел вызвала протесты соседей. Дело дошло до разбирательства в Верховном суде.

МАМОЧКУ ДВА ТАПОЧКА РИСОВАЛИ С АКТРИСЫ

Покусывания и своих, и чужих нервировали. Хуже всего, - у Хэтти не нашлось крепкого тыла. Семейная жизнь Макдэниел отдельная трагическая песня; коснемся ее без подробностей. Один муж погиб в перестрелке. Третий брак не продержался и года. Четвертый брак развалила ложная беременность актрисы. Ей было под пятьдесят. Впереди маячило жуткое одиночество. Закончился разводом и брак №5, оказавшийся последним.

В таких неблагоприятных условиях Макдэниел совершила еще один прорыв, став первой чернокожей женщиной-актрисой, заимевшей свой телесериал. Телесериал назывался «Бойла» и выдержал пять сезонов. Он бы и дольше продлился, но дни Мамушки были сочтены.

Еще в 1950 она перенесла инсульт. В 1952 врачи диагностировали рак молочной железы. В завещании Макдэниел написала, что хочет быть похороненной на Голливудском кладбище. Владельцы кладбищенской земли родственникам в захоронении отказали.

Состояние так много зарабатывающей звезды оказалось полностью расстроенным. Имущество пошло на распродажу, дабы расплатиться с кредиторами.

В том числе продали статуэтку «Оскара».

На данный момент, кстати, местонахождение статуэтки неизвестно, по ее поиску проводились целые расследования, - глухо.

А зрители всего мира до сих пор помнят актрису по роли Мамушки да Мамочки Два Тапочка, - хозяйки мультипликационного кота в сериале «Том и Джери». За основу этой рисованной барышни взят именно образ Макдэниел.

Распри по ее поводу забыты.

И оно есть правильно.

К чему помнить расовые предрассудки?

Когда есть вечное искусство.

Как Кирк Дуглас сделал Стэнли Кубрика великим

Режиссёры, которые стали известны после одного фильма, встречаются довольно часто. Человек выстреливает с кассово успешной работой или будоражит умы фестивальной публики чем-нибудь остреньким. А иногда сходятся оба фактора, и тогда такого творца все носят на руках и говорят: «Дамьен (пусть его зовут Дамьен), ты новый Кубрик: на тебе много денег и сними, что хочешь!» Иногда это срабатывает, и Дамьен приносит в клювике голодным продюсерам прибыль, а они обеспечивают его всё возрастающими бюджетами. Но вместе с ними растут и риски, и рано или поздно налаженный конвейер авторского массового кино даёт сбой. Блеск гения при таком провале тускнеет, и порой ему приходится откатываться во второй дивизион — лигу крепких ремесленников. Но бывает так, что всё заканчивается на одном фильме — Шазелл пока в подвешенном состоянии после провала «Вавилона», а вот Том Хупер после эпичного провала «Кошек», похоже, уже всё.

Словосочетание «авторское массовое кино» может показаться оксюмороном только на первый взгляд, поскольку сами понятия не противоположные, а пересекающиеся (пусть и частично). Также следует отметить, что под «авторским» часто понимается и «лично интересное и симпатичное автору», что в корне неверно. Да, тот же Шазелл готов снимать про свой джаз до старости, но, например, Эйзенштейн или Коппола некоторые свои известные работы снимали вынужденно и против своей воли, но сказать на этом основании, что «Александр Невский» или «Крёстный отец» лишены авторского почерка, будет никак нельзя.

Итак, мы имеем триаду: интересное зрителю, интересное автору и имеющее характерный почерк произведение. Все три пункта вместе пересекаются крайне редко, поэтому часть творцов полностью уходит в самокопание, интересное только им, другая — сперва стремится найти свою аудиторию, чтобы дальше со спокойной душой снимать для себя (зная, что это посмотрим ещё некоторое количество людей), третьи становятся ремесленниками и снимают то, за что им платят. Есть люди, которые комбинируют эти подходы: тот же Фрэнсис или Ридли могли снимать и по заказу, и для души по необходимости. И лишь немногим счастливчикам везёт настолько, что они снимают своё сокровенное так, чтобы это понравилось многим и при этом легко узнавался их авторский стиль. Собственно, в этом разгадка той зависти, которую многие коллеги не скрывают по отношению к Спилбергу: зависти не к самому успеху его фильмов (хотя тут тоже нельзя ручаться), но к тому, что его фильмы легко опознаются как спилберговские, а он сам при этом испытывает удовольствие, делая их (хотя на «Челюстях» и пришлось помучиться, но сперва всем бывает тяжело).

Другой пример, при котором сочетаются все три фактора, — это Кэмерон, который после масштабного провала «Бездны» стал очень точечно подходить к своим проектам. Да, позже он тоже сильно рисковал с тем же «Титаником», но уже всячески старался понизить возможность провала. При этом кажется, что он получает удовольствие от кинопроизводства как от риск-менеджмента, стараясь в духе расчётливого игрока свести возможность случайности к минимуму. В том же «Титанике» Джеймс делал некоторые сцены исключительно для увеличения зрительского охвата, а потом на монтаже сокращал сюжетные линии, которые сильно перетягивали на себя внимание (правда, его любимых радостей подводного плавания это не коснулось).

Но самая культовая и модельная фигура такого типа — это, разумеется, Кубрик. Стэнли планировал съёмки фильма как военную компанию — прорабатывалось всё, вплоть до малейших деталей. Разумеется, такую полноту контроля Кубрик получил не сразу — и в этом главный секрет его культовости. Чтобы избавиться от студийного диктата, он перебрался в Англию, где кинопроизводство было развито не так сильно (в отличие от телевиденья — слишком много специалистов перебиралось в Голливуд), и он мог быть кинолордом. Для многих своих работ он даже инспектировал английские кинотеатры, проверяя, какие линзы стоят на проекторах, в какой цвет окрашены сцены и правильно проецируется его фильм. В США, конечно, такого контроля не было и не могло быть. Мало того, чтобы договориться о прокате своих фильмов на родине, Стэнли сперва (с «Лолиты», которая уже снималась в Англии) соглашался на включение 1 или 2 звёзд, которых утвердит студия, выторговывая себе, впрочем, «тотальный испепеляющий контроль» во всём остальном — вплоть до окончательной монтажной версии.

Уже в работе над «Доктором Стрейнджлавом» Кубрик продавил Стерлинга Хейдена на одну из главных ролей — Стэнли фанател по актёру с «Асфальтовых джунглей» Хьюстона, и тот уже играл у него в «Убийстве» (прорывном для молодого режиссёра фильме). Хейден только начал свою кинокарьеру — в 41-м вышло сразу фильма с его участием, — как Америка вступила во Вторую мировую. Актёр поступил в морскую пехоту, откуда его завербовали в разведку, и он участвовал в миссиях по установлению контактов с партизанами Тито. Находясь среди них, Хейден проникся левыми идеями и вступил после войны в американскую коммунистическую партию. Но потом вышел из неё, а в период маккартизма назвал имена многих своих знакомых и даже близких людей. Из-за этого не все были готовы с актёром — из человека, участвовавшего в попытке создать общий профсоюз кинематографистов, он превратился в предателя своих коллег, благодаря которому голливудский чёрный список пополнился особенно сильно.

К тому же в 59-м Хейден взял деньги и четверых своих детей на съёмки фильма про Таити и уплыл на шхуне через Тихий океан. Фильм так и не был снят, а детей по решению суда после развода он, несмотря на опеку, не имел права вывозить за пределы США. В итоге проблем и судов у актёра прибавилось. К тому же он всё больше ненавидел собственную профессию и пустился в скитание, живя на баржах и работая над собственной автобиографией.

И вот Стэнли Кубрик достаёт Хейдена из небытия, где он пробыл 5 лет, упиваясь самоосуждением и пьянством. «Юнайтед артистс», актёры которой также пострадали от Стерлинга, не хотела видеть его в фильме, который она (пусть и частично) финансировала. Да и форма его была под вопросом. Но Кубрик к этому времени стал уже настолько жёстким переговорщиком и независимым продюсером, что смог отстоять его кандидатуру, сохранив «Юнайтед артистс» в качестве партнёра. И научил его этому опыт переговоров с Дугласом и его агентом Старком, которые навязали Кубрику и его партнёру Харрису кабальный контракт на 5 фильмов.

«Он нас просто в могилу загнал, — говорил Харрис про Старка. — Агентом он был действительно крутым, а мы были в отчаянном положении».

Дуглас на тот момент был уже большой звездой и смог продавить ту же «Юнайтед артистс» на экранизацию «Троп славы», выторговав себе хороший гонорар под угрозой ухода из другого проекта студии — «Викингов». Именно благодаря успеху «Викингов» Кирк, которого не взяли на роль Бен-Гура в одноимённом фильме, развернул компанию по созданию пеплума на римскую тематику с собой в главной роли. «Юнайтед артистс» разрабатывала экранизацию «Гладиаторов» Кёстлера, и когда Дугласу отказали в объединении её с экранизацией «Спартака» Фаста в один большой проект, он начал действовать на упреждение. Убедив «Юниверсал» вложиться в по сути концепт, он на ходу начал писать и переписывать сценарий (сперва им занялся неопытный в кинопроизводстве автор романа, которого потом заменил Трамбо, согласный с актёром, что повествованию сильно не достаёт акцента на персонажах) и подбирать актёров.

Возможно, потому что кино отдавало чем-то классическим, в него набрали много британцев — люди, набившие руку на Шекспире, видимо, должны были лучше смотреться в тогах и сандалиях. Рядом с великим Лоуренсом Оливье Дуглас чувствовал недостаток техники, но старался, как обычно, компенсировать экспрессией. И режиссёра, которого назначила студия, эта манера игры очень раздражала: Энтони Манн говорил, что Кирк убедительно изображает неандертальца и идиота, а не Спартака. После таких замечаний фильм остался без режиссёра, а Дуглас опять стал убеждать «Юниверсал», что надо звать Кубрика, которого после «Троп славы» он одновременно и невзлюбил, и зауважал.

Надо сказать, что в юные годы Кубрик почти не интересовался литературой и читал очень мало, но роман Фаста он прочёл и даже полюбил, так что, когда Дуглас оторвал его своим звонком от покерного стола и предложил экранизировать «Спартака», Стэнли согласился, не раздумывая. Правда, прочитав сценарий, разочаровался и он («В фильме было всё, кроме хорошей истории»). Теперь текст переписывали под нового режиссёра, а он тем временем сменил исполнительницу главной роли.

Заслуженный оператор Рассел Метти, только что снявший «Печать зла» Орсона Уэллса (со знаменитой однокадровой сценой, вошедшей в историю кино), был в свою очередь недоволен молодым постановщиком, который вздумал, что лучше него знает, как и что надо снимать. В итоге часть сцен Кубрик снял лично, в других Метти, ворча и угрожая увольнением, стал снимать, как просили. Но после получения операторского «Оскара» Рассел нашёл в себе силы признать собственную неправоту.

Первый монтажный вариант устроил только режиссёра — и студия, и сценарист, и главная звезда требовали всё переделать и доснять необходимые фрагменты. Кубрик терпеть не мог дугласовскую идею с «Я — Спартак». Он хотел более сложного персонажа — как раз во время съёмок он взялся за роман Кёстлера и Плутарха. Вдохновившись ими, он хотел изобразить крушение идеализма героя, внутриполитические противоречия Римской республики, в ряду которых восстание гладиаторов — лишь отдельный эпизод. Поддерживал в этом Кубрика и Устинов, во многом вытянувший фильм.

«Сомнениями, моментами замешательства, — писал он режиссёру, с которым сдружился во время съёмок, — пожертвовали ради его активности и способности быстро принимать решение. В кино не может быть ничего более скучного, чем человек, который знает, чего хочет, и получает это».

Недоволен был Устинов и образом Красса, из которого Трамбо сделал римского Маккарти. С исполнителем роли самого богатого римлянина своего времени у Кубрика на площадке были тяжёлые отношения, но после съёмок он написал Лоуренсу Оливье, который был знаменит в том числе и как постановщик классических шекспировских пьес, благодарственное письмо, в котором выразил надежду, что получившийся фильм их разногласия разрешит.

С Дугласом же Кубрик остался в очень натянутых отношениях — главным образом потому, что Кирк гнул свою линию как продюсер, а при разногласиях режиссёра и сценариста занимал сторону последнего.

«"Спартак» был единственным фильмом, которым я остался недоволен, — говорил позднее Кубрик. — С самого начала, когда Кирк показал мне сценарий, я указал ему, что там, по моим ощущениям, было неправильным, и он ответил: «Да, да, да, ты абсолютно прав», — но ничего так и не изменилось».

Весь этот трудный опыт научил Стэнли прорабатывать материал до съёмок (по легенде, в его библиотеке во время подготовки биографического фильма о Бонапарте насчитывалось 18 000 томов по наполеонистике), подбирать локации, костюмы и декорации (см. титаническая подготовка к «Барри Линдону»), заранее решать технические вопросы (выбор объективов, камер или использования новинки — стедикама). На компромиссы с актёрами Кубрик больше не шёл. Похоже, за это они должны сказать спасибо тоже Дугласу — тот даже водил во время работы над «Спартаком» непослушного режиссёра к собственному психоаналитику, чтобы тот растолковал ему, как трудно быть звездой. Впрочем, на Стэнли могли повлиять и полгода, которые он раньше потратил на разработку «Одноглазых валетов» для Брандо, которых тот в итоге поставил (единственный раз в карьере) сам.

Точно повлияли и цензурные ограничения, которые накладывал кодекс Хейса, — чтобы избежать проблем, из «Спартака» убрали даже намёки на фривольность. Как будто в отместку за это Кубрик решил взяться в следующий раз за экранизацию скандальной «Лолиты». Хотя, возможно, это была хитрая попытка избавиться от контракта с Дугласом — тот отпустил дерзкого режиссёра, чтобы не иметь отношения к такому материалу (возможно, и по личным, а не только репутационным мотивам).

И лучшим местом, где есть специалисты, но нет диктата студий и звёзд, попроще с цензурой и не придётся учить новый язык, оказалась Англия. Характерно, что Спилберг, будучи фанатом Кубрика, на определённом этапе карьеры повторит путь кумира (и даже снимет осиротевший после его смерти «Искусственный интеллект»), но кубриковской полноты власти над фильмом всё же не получит даже он.

Кубрик, по сути, так и останется единственным режиссёром, который снимал большие фильмы исключительно так, как хотел он сам, проектируя их годами, как большие инженерные проекты, и не идя на компромиссы. Это сделало его кумиром для многих молодых режиссёров. Хотя это же сделало многие из его фильмов слишком стерильными, как шахматные этюды от великого чемпиона. И похоже, что всё это не только благодаря самому Стэнли, но и из-за Кирка.

РАСКАДРОВКА ОТРЫВКА ФИЛЬМА «НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ»

«Героем может быть каждый»

Спешите посмотреть раскадровку, снятого нами, отрывка с Антоном Лапенко!

Станция техобслуживания // Идущие во тьме // short concept 32

Подготовку своего Адаптрона 55933-ий всегда начинает со строгого инструктажа. Ответственность главного механика и его группы начинается на станции техобслуживания и заканчивается перед гермоворотами спусковой шахты. Дальше рисковать своими жизнями во тьме Внешней среды будут бродяги, а не парни в серых комбинезонах. Именно поэтому в разговорах на станции техобслуживания нет места вежливым интонациям. В работе со сложной техникой на мультирежимной платформе никто не имеет права на «человеческий фактор».

Режиссёр: Дмитрий Григорьев

AI Artist: Дмитрий Григорьев

Звукорежиссёр: Александр Рублёвский

55933-ий: Евгений Лукоянов

Музыка: Kings & Creatures — The Haxan

Разработка sci-fi вселенной «Идущие во тьме».

ТГ-канал проекта: https://t.me/iduvot/23

УРОКИ СХОЛАСТИКИ № 62

секс енотов на крыше такси, раскладушка за 19 млн рублей, гигантская американская тетенька и ее претензии к человечеству, пушкин и сметана и как с ними связан искусственный интеллект, как правильно жевать «игру в кальмара» — в «уроки схоластики» # 62 влезло не только всё это, но даже джинсы кендрика ламара! потрясающая вместительность.

«Осенний марафон» (Данелия, 1979) — видеоразбор фильма

«Кинозал»

Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин станет могучей Волшебницей и главным врагом Джареда Лето

Ещё несколько хорошо знакомых лиц появятся у режиссёра Трэвиса Найта в полнометражном художественном фильме «Властелины вселенной» — экранизации серии игрушек от Mattel с поддержкой студии Amazon MGM.

Морена Баккарин, звезда «Дэдпула и Росомахи», исполнит роль Волшебницы, а Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон изобразит Фисто.

Волшебница — охранитель Замка Серого черепа, она сторожит хранящиеся там секреты и тайны. Ещё на ранних этапах развития канона героиня считалась матерью воительницы Тилы (Камила Мендес). Естественно, что такой персонаж владеет волшебством, но сильное колдунство получается только в стенах Замка. Снаружи Серого черепа она превращается в Зоару — ястреба, общающегося с друзьями с помощью телепатии.

Фисто — мускулистый парень вроде Хи-Мена (Николас Голицын). Он проходит сюжетный путь от злодея к герою; по приказу Скелетора правит в лесу. Своё имя получил за огромные кулачищи. Разбирается в ловушках и умеет приручать диких зверей.

Детали сюжета не раскрывают. Но в первоисточнике весь сыр-бор крутился вокруг Замка: кто владеет его мощью, тот правит вселенной. Злой колдун Скелетор (Джаред Лето) постоянно строит планы по захвату Серого черепа, расположенного в мире Этернии. Превращение принца Адама в могучего воина Хи-Мена тоже связано с Замком.

Фильм выходит в прокат 5 июня 2026 года.

Главные роли исполняют Николас Голицын, Идрис Эльба, Элисон Бри, Камила Мендес, Джаред Лето и Хафтоур Юлиус Бьёднссон.

Больше новостей кино можно узнать на нашем канале — https://t.me/kinostro4ka

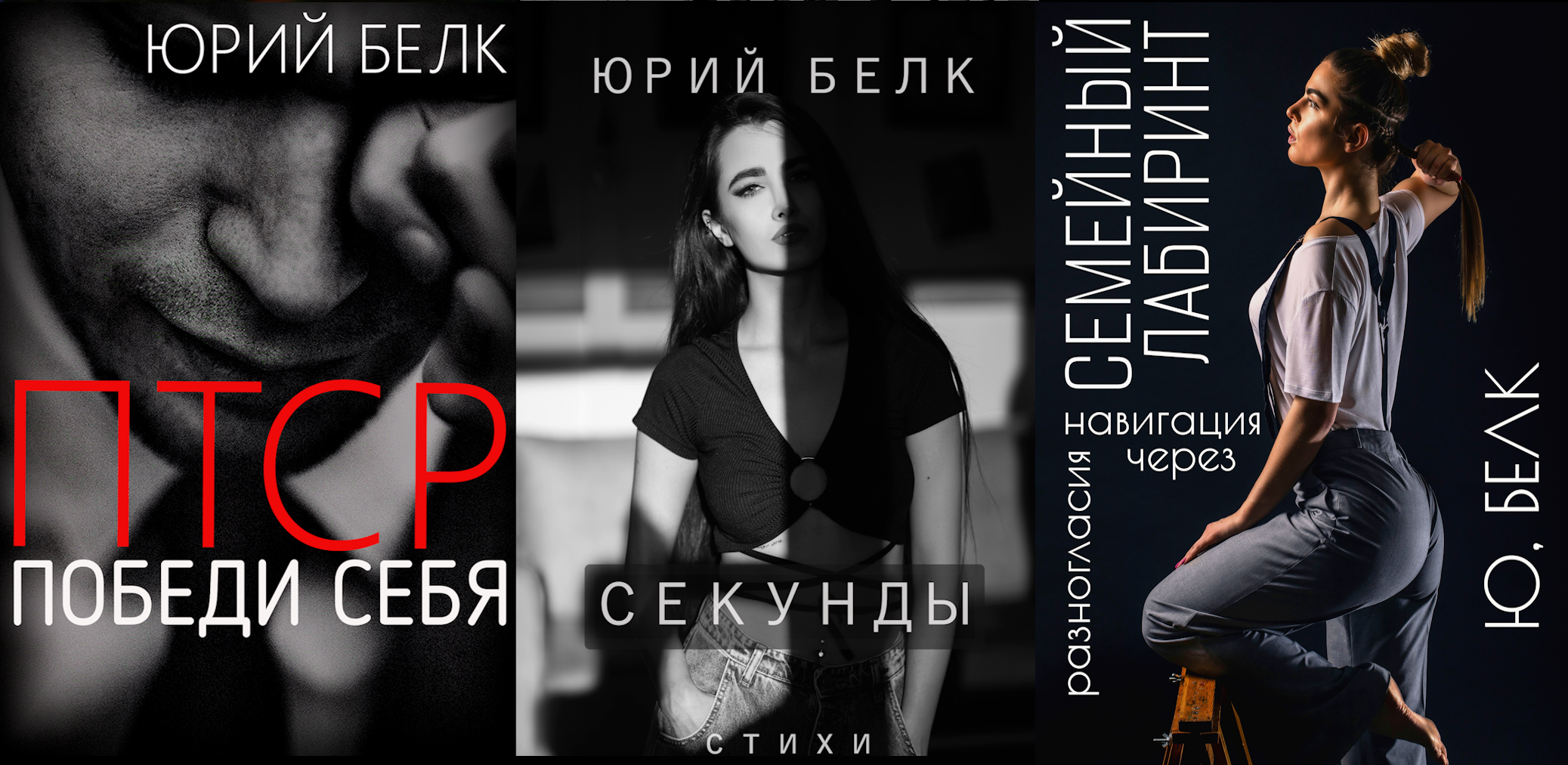

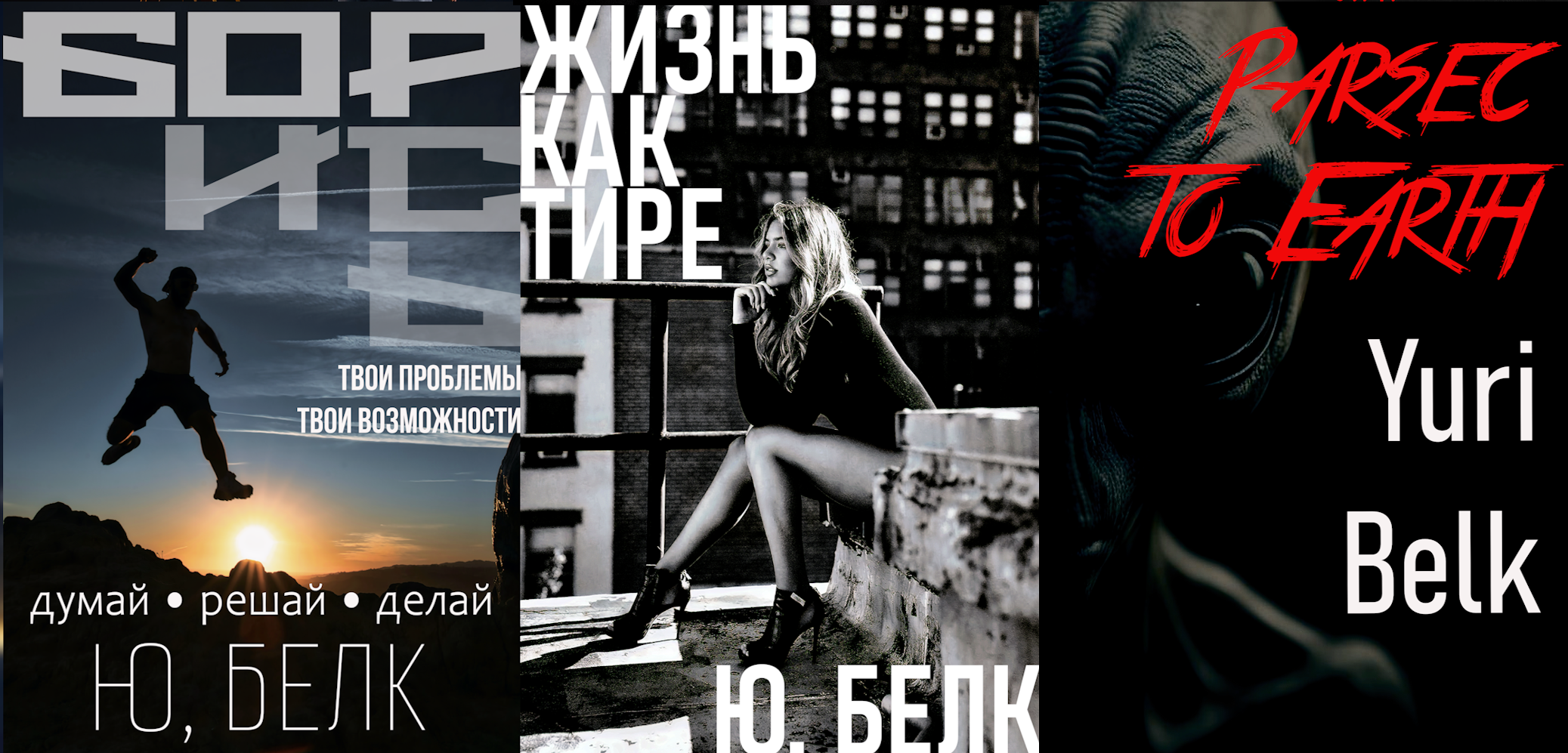

Книги Юрия Белк

Юрий Белк, авторский псевдоним. Выпускник физико-математического факультета, ветеран боевых действий. Это сочетание создает напряженную динамику между рациональностью и эмоциональностью, что проявляется в его произведениях через глубокие метафоры и сложные концепции.

Его минималистичный подход позволяет сосредоточиться на сути, создавая пространство для размышлений читателя.

Тексты Юрия часто пронизаны философскими темами, переплетающимися с элементами фантастики и поэзии, что делает его работы особенно запоминающимися и многогранными.

Начав свою писательскую карьеру в 2008 году, как автор военной поэзии, он успел завоевать внимание читателей благодаря своей необычной и вдумчивой манере изложения.

Все книги издаются в Литрес.

Подпишитесь на новинки litres.ru/author/uriy-belk/

Фантастическая (пока) короткометражка «ПАРТНЁР». Ранний доступ!

«Любитель короткометражек»

Джеки, не имеющая свободного времени покупает «Партнёра», в котором есть всё. Но робот всегда будет только роботом, даже с крутым искусственным интеллектом.

УРОКИ СХОЛАСТИКИ № 61

«вместе навсегда»

Уроки схоластики № 61: частные земли Фудзиямы, голая Бьянка на Грэмми, грибы во "Вкусно и точка" и что такое Супербол.

Скачать «Вагинокоммунизм» в оригинальном качестве

«Чебурнет 144p»

На ютубе фильм в сносном качестве youtube.com/@pered_snom. Но все же не в оригинальном, а в сжатом. Да и прикрыть его могут в любой момент. Так что качайте с файлообменника (ссылка в платном посте) на свой ПК и смотрите без задержек и ограничений.

Анализируя Стэнли: Юнгианство как ключ к творчеству Кубрика

Кино — самый действенный способ распространения мировоззрения. Творец-кинематографист создаёт мысленный эксперимент, задаёт для него правила и добавляет нужные элементы, чтобы при смешении они дали эффектную химическую реакцию. Вы можете иметь собственную позицию и не соглашаться с аргументацией автора, но на какое-то время всё равно будете вынуждены смотреть на проблему его глазами. Если пойти дальше, то можно включить в эксперимент зрителя, и, при условии, что фильм достаточно хорош, зрителю будет сложно выйти из процесса, а значит, и вырваться из тех рамок, через которые предлагается смотреть на проблему.

И Стэнли Кубрик сквозь всё своё творчество будто проводит один большой психоаналитический сеанс. Его гипнотические картины погружают зрителя в бессознательное, где он должен столкнуться со своей тенью. По Юнгу — необходимое условие для становления полноценной личности. Юнгианство, как и другие изводы психоанализа, были в большой моде у умненьких молодых людей в 50-60-е. А Кубрик был, несомненно, умненьким — он любил джаз, шахматы и фотографию и мог часами беседовать на актуальные темы, с лёгкостью порхая с угрозы атомной войны к особенностям игры в сицилианской защите (его излюбленном дебюте). Он даже подумывал в какой-то момент стать барабанщиком в джаз-бэнде или шахматистом, который наконец победит русских. Уже снимая свои первые фильмы, Стэнли продолжал целыми днями пропадать в парках, где разорял любителей попроще на деньги, которые те были готовы опрометчиво поставить на кон.

Где-то по тем же бруклинским паркам ходил другой еврейский юноша, которому таки удастся прервать гегемонию советских шахматистов, а его имя вроде бы попадёт в первый студийный фильм Кубрика «Убийство», где в сцене в шахматном клубе будет упомянут некий Фишер. «Вроде бы», потому что на момент выхода картины Бобби будет только 12, но уже через 2 года он выиграет взрослый чемпионат США, и столь увлечённый шахматный фанат, как Кубрик, вполне мог знать живущего поблизости вундеркинда (и что важнее — его мог знать Фишер, поскольку люди, не умеющие играть в шахматы, его интересовали мало). Про появление фамилии Смыслов в «Одиссее 2001» можно уже сказать с уверенностью — такое имя нашему учёному решил дать лично Стэнли, писавший сценарий вместе с Артуром Кларком (роман, по сути, писался параллельно с оглядкой на сценарий, так что фильм вряд ли стоит называть экранизацией).

Кубрик любил шахматные аналогии, даже когда их решительно никто не понимал. Свой метод съемок он сравнивал с партией или решением этюдов: надо перепробовать все варианты и убедиться, что найден наиболее точный. Никаких компромиссов или непроверенных ходов быть не может. Надо заметить, что не все из тех, кто работал с режиссёром, находили такой подход комфортным, но Кубрика это мало интересовало. Он с гроссмейстерской расчетливостью создавал психологический эксперимент, в рамках которого зрителю предстояло встретиться с собственной тенью — подавленной и отрицаемой стороной личности.

Как и Тарковский, Кубрик не любил свою первую картину (это если мы не берём в расчёт курсовые работы Андрея Арсеньевича). И есть некоторые основания подозревать, что оба гения живописного кино не любили свои первые фильмы за слишком явное раскрытие главной идеи всего их творчества. Трудно не заметить темы поиска отцовской фигуры и своего места в мире в «Катке и скрипке» (если постараться, то можно заметить и юнгианские мотивы в фильме Тарковского, но сейчас не об этом). Ещё труднее не заметить двух движущих человеком сил по Кубрику — из-за непосредственности, свойственной молодости, Стэнли прямо назвал свою первую картину «Страх и вожделение», — её темой стало неожиданное пробуждение в героях как раз этих подспудных страстей. Сама обстановка, правда, задана автором лишь пунктиром, отчего столкновение с взбрыкнувшим подсознанием выглядит несколько схематично. Но именно эта открытость, обнажающая каркас строения, даёт ключ к пониманию всего творчества Кубрика.

«Космическая одиссея 2001 года» — гимн тени. Пафосный, как музыка Штрауса, и громогласный, как хоралы Лигети. Фактически это апология агрессии, которая по сюжету (если можно назвать это сюжетом) является движущей силой цивилизации. Агрессия отрицается обществом, низводится в коллективное бессознательное, но именно она сделала из обезьяны человека (строго говоря, есть ещё первопричина в виде чёрного параллелепипеда, но это типичный деус экс махина). Высказанная в такой форме идея не блещет ни оригинальностью, ни бесспорностью, но при правильной подаче может воздействовать на зрителя потрясающим образом.

Известно, что Тарковский ругал фильм за излишнее внимание к деталям, но менее известно, что Кэмерон считает его хоть и очень красивым, но слишком холодным (и потому сложным для восприятия современного зрителя — даже с такой оговоркой это редкий пример, когда голливудский режиссёр выражает столь явную критику в отношении творчества Кубрика). И тут ситуация, когда великие коллеги и правы, и не совсем: для человека, не погружённого в кубриковский гипноз, кино будет казаться удивительно стерильным и схематичным и столь же завораживающим, как качание маятника для негипнабельного наблюдателя. Но другое дело — для людей, этому гипнозу поддавшихся.

«Заводной апельсин» — история о неразделимости насилия и власти. О том, что человек, вроде бы насилия избегающий, отрицает свою внутреннюю животную суть — ту самую обезьяну с костью-убивалкой из «Одиссеи 2001», которая в сценарии носит поэтичное имя Смотрящий на луну (его роль была исполнена мимом-героинщиком, который состоял на учёте у британских соцслужб и приходил за дозой, положенной ему в рамках эксперимента по борьбе с наркозависимостью, к тётеньке в строгом костюме — этот образ во многом вдохновил Кубрика на изображение учёных, ставящих опыты над людьми в «Апельсине»). Стэнли фактически говорит, что стоит только дать любому достаточный мотив и возможность — он станет хищником и агрессором.

Это не типичная критика насилия и не ода мести. Это доктринальный взгляд на человека, где всё отрицаемое и порицаемое является и частью порицателей. Можно сказать, что это переложение на психоаналитическом языке старой православной аскетической максимы, гласящей, что мы особенно склонны замечать в других те пороки, ростки которых есть в нас самих. Только для Кубрика это не пороки, а неотъемлемая часть личности. Поэтому, кстати, его пацифизм весьма специфического свойства — он не отрицает войну, хотя боится атомного апокалипсиса и высмеивает людей, принимающих решения.

«Не смейте драться в военной комнате!» — уморительно, но служит для иллюстрации всё той же двойственности человеческой природы. Изначально абсурдность ситуации соблюдения приличий и драки на фоне начинающейся атомной войны в «Докторе Стрейнджлаве» доходила до полного фарса — Стэнли вырезал из окончательного монтажа сцену с метанием тортов в духе немых комедий. В «Цельнометаллической оболочке» Шутник напрямую озвучивает природу юнгианской проповеди Кубрика, объясняя старшему по званию, как он может одновременно носить пацифистский значок и каску с надписью «рождённый убивать»: «Я думал, что это отображает дуалистичность человека, сэр… Это из Юнга, сэр».

«Тропы славы», в которых персонаж Кирка Дугласа очень пафосно отчитывает начальство и агитирует за пацифизм, усложняют агитационную простоту его призывов исполнительностью и бесстрашием на поле боя — это он, полковник Дакс, высказав в лицо генералам с запалом уличного проповедника всё, что накипело, ведёт свой полк в лобовую атаку на укреплённые немецкие позиции, поднимая малодушных и демонстрируя личную доблесть. Он обещает своим обречённым на расстрел солдатам, что отстоит их на трибунале, но, снова срываясь на лозунги, лишь упивается собой — выбранных по жребию казнят, а Дакс снова поведёт свой полк. Явно, что Кирк много привнёс в свою роль, причём не только сцену с оголённым торсом, на которой в тот период карьеры он часто настаивал. Самолюбование и чувство своей нравственной правоты передаётся и герою, ярко контрастируя с его действиями на поле боя, а не паркетными речами. Но Дакс, как и Дуглас, просто не видят своей обратной стороны — это даже не отрицание, а избирательная слепота.

Уже в «Спартаке» звёздный актёр и талантливый продюсер в одном лице, позвавший бывшего у него тогда на контракте Кубрика уже во время съёмок фильма (Дуглас был недоволен работой Энтони Манна и протолкнул своего режиссёра — оба об этом пожалели уже во время съёмок), не дал добавить своему персонажу никакой неосознанной отрицательности. Разве что в начале картины Спартаку была свойственна свирепость дикого зверя в клетке (как раз её изображением был недоволен Манн, говоря, что Дуглас играет какого-то пещерного человека, но Большому актёру такие комментарии почему-то не нравились — он видел в этом фундамент для развития персонажа, которого потом облагородят любовь и свобода). Неудивительно, что «Спартак» — едва ли не единственная большая картина Кубрика, которая ему не нравилась. Он был недоволен плакатным персонажем Дугласа и агитационной прямотой отдельных частей сценария Далтона Трамбо.

На первый взгляд, единственное, чем Кубрик мог быть довольным после съемок «Спартака», — это дружба с Питером Устиновым, с которым они будут продолжать некоторое время переписываться, рассуждая о возвышенном (Устинов в фильме очень хорош, и «Оскар» за лучшую роль второго плана там вполне по делу). Но на самом деле для Кубрика работа именно над этой картиной стала поворотной в карьере — он окончательно пришел к выводу, что должен делать своё кино вне студийного диктата. Да и вне рамок чьего-либо диктата вообще — он решил делать свои фильмы сам, привлекая частных инвесторов, поскольку на съёмочной площадке и за монтажным столом может быть только один диктатор (кажется, что, в отличие от того же Кэмерона, Кубрик отдавал себе отчёт в своей деспотичности, но он и не выступал за всё хорошее против всего плохого). И именно наметившийся разлад с Дугласом и выбор следующего фильма — экранизации «Лолиты» — освободили Стэнли от контракта со звездой (в чём есть жестокая ирония, учитывая более поздние обвинения Кирка в изнасиловании несовершеннолетней).

Так что «Спартак» сделал Кубрика свободным и достаточно известным, чтобы пуститься в отдельное плавание. Вместе с тем он только усилил его стремление снимать своё кино и проповедовать вечное желание человека сбежать от своей тёмной стороны. Едва ли случаен образ Джека в «Сиянии», который, отрицая свою тень, не может творить, а после пинка со стороны мистической сущности погружается в подавляемое дотоле насилие с головой. Творить ему уже тогда, разумеется, незачем. По сути, это метафора того, сколь опасно отрицание своей сути для пролетариев умственного труда и аристократов духа. Стивену Кингу, автору экранизированной книги, фильм не понравился, по всей видимости, и потому, что он закладывал в неё другой смысл. Но для Кубрика это было неважно — он проявлял свою властность в полной мере, поскольку принял свою личность полностью. А если у кого-то с этим были проблемы, то это его не касалось.

Постскриптум. Про «Барри Линдона» и «С широко закрытыми глазами» не упомянул, потому что первую картину пока так и не досмотрел, а вторую — не уверен, что и смогу. Но всё же замечу, что, исходя из его же взглядов, экранизация эротической повести, в которой супруги мечтают о всяком половом распутстве, попутно ревнуя (т. е. подавляя в себе скрытые желания), говорит нам кое-что пикантное о самом Кубрике. Впрочем, о том же говорят черновики его ранних сценариев, названия и сцены некоторых, мягко выражаясь, не очень употребимы в приличном обществе. Насчёт «Линдона» же пока скажу только то, что Семилетняя война для Англии была, конечно, не бессмысленной, как сообщает нам закадровый голос, — именно она сделала Британию ведущей мировой державой, сокрушила претензии Франции на мировую гегемонию, а заодно стала одной из причин американской войны за независимость и, возможно, Великой французской революции и попытки наполеоновского реванша. Это всё тема для отдельного разговора, здесь же просто резюмирую, что Кубрик был хоть и умненьким и начитанным человеком, но образованным решительно бессистемно.

Домовёнок Кузя — физическое воплощение персонажа.

Сразу скажу, что я реализовывал твердую сущность куклы, её костный скелет и работал с ней на съёмочной площадке, покраской и шитьём одежды занимались другие специалисты ссылаясь на арт зарисовки утверждённого персонажа студии Asymmetric VFX Studio

В этой статье мы посмотрим на увлекательный процесс создания осязаемого персонажа для фильма «Домовёнок Кузя», исследуя уникальные проблемы и триумфы превращения неодушевленных материалов в правдоподобных, эмоционально резонансных главных героев (или антагонистов!). Создание кукол-персонажей для кино — это специализированная форма искусства, которая сочетает в себе скульптуру, инженерию и перформанс.

Хотя это и не традиционные куклы в том смысле, с которыми может играть ребенок, центральные персонажи фильма, особенно сам Кузя, оживают с помощью уникального сочетания кукольного искусства и компьютерной графики.

Кузя: Домовенок (домовой) выделяется. Его большие выразительные глаза, его пучки непослушных волос и его слегка неуклюжие движения мгновенно вызывают симпатию. Он кажется совершенно естественным в фантастическом мире фильма. Его дизайн балансирует на тонкой грани между знакомым и причудливым; в нем есть что-то от доброго ребенка и много игривого очарования. Его поношенная одежда, еще больше подчеркивает его скромную и милую натуру.

Глаза Кузи с первого раза получились меньше по диаметру и с таким взглядом и при первых попытках ему сделать прическу выглядело это как признак сумасшествия и безумия персонажа. Все детали мастер модели печатались на 3D принтере, в последствии с помощью силикона отливались формы для многократного тиражирования элементов.

Очарование практических эффектов: То, что делает этих кукол такими особенными, — это их осязаемое присутствие на съёмочной площадке. Вы можете увидеть усилия, вложенные в создание и анимацию этих персонажей, что, в свою очередь, добавляет им очарования и подлинности. В них есть теплота и чувство ручной работы, которые являются неотъемлемой частью непреходящей привлекательности фильма. Они не идеальны — но все это часть уникальной магии.

До момента начала съёмочного процесса мне не приходилось делать кукольные модели, но понимая, что отдав этот процесс в другие руки можно словить долгий отклик при производстве кукол и не успеть к началу съёмок. Голых тушек кукол мне пришлось делать аж шесть штук, не считая прототипов и экспериментов. Очень сложно оказалось делать голову Кузи, она большая и не влезает в принтер для печати мастер модели, пришлось печатать кусками и склеивать.

Каких то секретов в изготовлении нет, в голове складывались инженерные решения и я их реализовывал. От понимания как будут использоваться эти кукты и строилась конструкция скелета. Самыми хрупкими элементами конструкции были шарнирные соединения рук и ног, их много раз ломали и приходилось усиливать стальной проволокой.

Во второй части статьи рассмотрим жизнь кукол Кузи и Нафани на съёмочной площадке.

Влияние на историю: куклы не просто для эстетики; они являются неотъемлемой частью повествования. Кукольные движения Кузи подчеркивают его уязвимость и детскую наивность. Контраст между его неловким обаянием и более плавными движениями людей в фильме эффективно подчеркивает его инаковость, его статус магического существа. Уникальный визуальный язык, выраженный через этих кукол, позволяет детям легко связываться с фантастическими элементами повествования.

Заключение: Куклы и кукольные персонажи в «Домовёнке Кузе» являются свидетельством силы практических эффектов и визуальных эффектов. Они гораздо больше, чем просто реквизит; они — сердце и душа фильма, воплощающие в жизнь мир магии и чудес своим очарованием и милыми несовершенствами. Они — важная причина, по которой фильм продолжает цениться зрителями всех возрастов.