Хеттские и хуреттские корни древнегреческой поэзии – Мария Молина | Научпоп

«Научный сотрудник»

Хетты и хуретты как предшественники древнегреческой поэзии. Рассказывает Мария Молина, филолог, кандидат филологических наук.

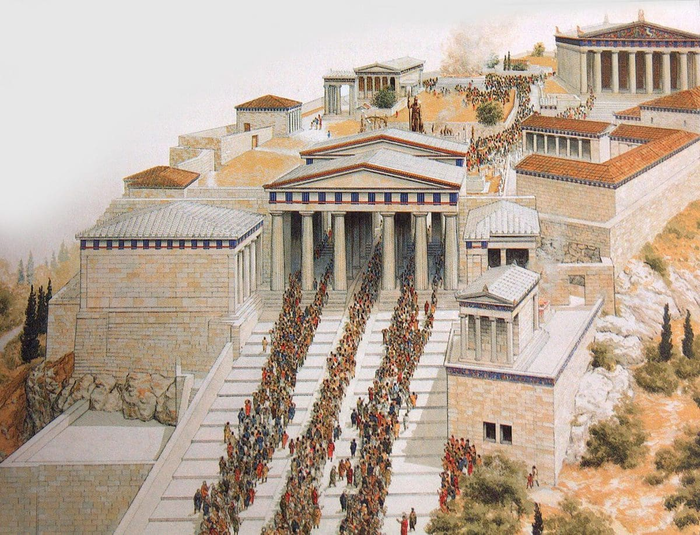

Основные типы римской архитектуры | История античности – Мария Назарова | Научпоп

Фитнес-центры, СПА-салоны, многоквартирные дома, общественные бани, центральное отопление – все эти типы римской архитектуры окружают нас сегодня. Кто и как пользовался этими и другими Римскими архитектурными античными сооружениями? Могла ли роскошная римская вилла использоваться как амбар для зерна? Как архитектура Древнего Рима подарила нам мир комфорта и порядка, в котором мы сейчас живём?

История античности и древнеримская архитектура кратко в рассказе Марии Назаровой, доцента кафедры истории СПбГУПТД, члена российской ассоциации антиковедов, члена союзов художников России, — в новом ролике на канале НаукаPRO.

Эволюция древних монстров | «Ученые против мифов» на даче | Мария Назарова [Ранний доступ]

«Homo habilis»

Опрос. В какой культуре (империи, цивилизации) вам видится наиболее гармоничное общественное устройство?

«Большое спасибо!»

Ничего не вернётся и не устаканится. Что будет с миром после конца прогресса. Андрей Фурсов

«Только тексты»

Время Босха. Почему из текущего момента все дороги ведут вниз.

Историк Андрей Фурсов рекомендует прочитать. Книги по истории

Общие:

Немировский А. И. История Древнего мира. Античность. М., 2018.Бауэр С. У. История Древнего мира. М., 2014.

Греция:

Белох Ю. Греческая история. М., 2022.

Виппер Р. Ю. История Греции в классическую эпоху. СПб., 2018.

Курциус Э. История древней Греции (т. 1–5). М., 2002.

Лурье С. Я. История Греции. СПб., 1993.

Хибихт Х. Афины. М., 2009.

Безрученко А. Спарта. М., 2008.

Суриков И. Е. Политические деятели древней Греции. (т. 1–2). М., 2002.

Ханиотис А. Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана. М., 2020.

Рим:

Моммзен Т. История Рима (т. 1–5, любое издание).

Сергеев В. С. Очерки истории Рима (т. 1–2). М., 1938.

Ковалёв С. И. История Рима. СПб., 2003.

Вегнер В. Рим (т. 1–2). М., 2002.

Алфёрова М. В. История древнего Рима. М., 2002.

Остерман Л. Римская история в лицах. Республика. М., 2014.

Остерман Л. Римская история в лицах. Империя. М., 2014.

Дмитренко В. Властители Рима. М., 2004.

Эверет Э. Возвышение Рима. М., 2018.

Дункан М. История падения Римской республики. М., 2021.

Виппер Р. Ю. История Римской империи. СПб., 2019.

Голдсуорси А. Падение Запада. Медленная смерть Римской империи. М., 2013.

Хизер П. Падение Римской империи. М., 2010.

Хизер П. Великие завоевания варваров. М., 2016.

Хизер П. Восстановление Римской империи. М., 2015.

Художественная литература:

Езерский М. Власть и народ. М., 1994 (4 тома: Гракхи. Марий и Сулла. Триумвиры. Конец республики).

Список книг по истории Ромейской империи (Византии) и Венеции.

Ромеи:

Византийский словарь. М., 2011. Т. 1–2.

100 великих византийцев. М., 2023.

Кулаковский Ю. А. История Византии. СПб., 1996. Т. 1–5.

Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 1996. Т. 1–3.

Величко А. История византийских императоров. М., 2010. Т. 1–5.

Норвич Дж. История Византии. М., 2009.

Херрин Дж. Византия. М., 2015.

Банников А.В., Морозов М. А. Византийская армия. М., 2013.

Диль Ш. Византийские портреты. М., 2011.

Шиканов В. Н. Византия. Щит Европы. Арабо-византийские войны VII–XI вв. СПб., 2004.

Шиканов В. Н. Византия. Орёл и лев. Болгаро-византийские войны VII–XIV вв. СПб., 2006.

Шиканов В. Н. Византия. Римская мечта. Западные войны Византии VI–XIV вв. СПб., 2008.

Шиканов В. Н. Византия. Город над Дунаем. Северные войны Византии V–XIV вв. СПб, 2009.

Шиканов В. Н. Византия. Из варяг в греки. Русско-византийские войны IX–XII вв. СПб., 2010.

Шиканов В. Н. Византия. Война в наследство. Ирано-византийские войны V–VII вв. СПб., 2012.

Шиканов В. Н. Византия. Последние рубежи. Турецко-византийские войны XI–XV вв. СПб., 2011.

Семикнижие В. Н. Шиканова — не только о военной истории и не только о Византии; к тому же книги отлично иллюстрированы и в них — очень важно — много карт.

Венеция:

Кроули Р. Венецианская республика. М., 2011.

Лэйн Ф. Золотой век Венецианской республики. М., 2017.

Норвич Дж. История Венецианской республики. М., 2009.

Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2002.

Fournoux A. de. La Venise de Doges. Paris, 2009.

Parrot D. The Genius of Venice. N.Y., 2013.

Zorzi A. La repubblica del leone. Milano, 2009.

Список книг по истории основных стран Востока для начинающих:

Япония:

— МакКлейн Дж. Япония: от сёгуната Токугава — в XXI век. М., 2006;

— Сигрейв С., Сигрейв П. Династия Ямато. М., 2005;

— Пронников А.В., Ладанов И. Д. Японцы. М., 1996.

Корея:

— Ланьков А. Н. Быть корейцем. М., 2006;

— Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005.

Китай:

— Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2000;

— Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной. М., 2006;

— Фицджералд Ч. П. История Китая. М., 2004;

— Фенби Дж. Генералиссимус Чан Кайши и Китай, который он потерял. М., 2006;

— Юн Чжан, Холидей Дж. Неизвестный Мао. М., 2007;

— Макгрегор Р. Партия. Тайный мир коммунистических властителей Китая. М., 2011;

— Девятов А. П. Практическое китаеведение. М., 2007.

ЮВА:

— Мосяков Д. В., Тюрин В. А. История Юго-Восточной Азии. М., 2004.

— Миго А. Кхмеры. М., 1973.

— Сумский В. В. Фиеста филипина. М., 2003.

Южная Азия:

— Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000.

— Боги, брахманы, люди. М., 1969.

— Анго М. Классическая Индия. М., 2007.

— Киэй Дж. История Индии (можно скачать в Интернете).

Тибет:

— Молодцова Е. Н. Тибет: сияние пустоты. М., 2005.

Центральная Азия:

— Кычанов Е. И. Властители Азии. М., 2004.

— Оловинцов А. Тюрки или монголы? Эпоха Чингис-хана. М., 2015.

— Доманин А. Монгольская империя Чингизидов. М., 2005.

— Телицын В. Тамерлан. М., 2007.

Средний Восток:

— Акимбеков С. История Афганистана. М., 2015.

— Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972.

— Ру Ж.-П. История Ирана и иранцев. М., 2012.

Турция:

— Финкель К. История Османской империи. М., 2009.

— Ушаков А. Феномен Ататюрка. М., 2002.

Арабский мир:

— Ле Бон Г. История арабской цивилизации. Минск, 2009.

— Попов А. Полная история ислама и арабских завоеваний. М., 2008.

— Кеннеди Х. Двор халифов. М., 2007.

— Олдридж Дж. Каир (любое издание).

— Бибикова О. Арабы. М., 2008.

— Шагаль А. Арабский мир. М., 2001.

— Сенченко И. П. Аравия. СПб., 2014.

— Тыссовский Ю. К. Крестоносцы против ислама. М., 2011. 2 т.

Израиль:

— Занд Ш. Кто и как изобрёл еврейский народ? М., 2010.

— Занд Ш. Кто и как изобрёл страну Израиля? М., 2010.

— Поликарпов В.С., Лысак И. В. Феномен еврейской цивилизации. М., 2004.

Африка:

— Дэвидсон Б. Новое открытие древней Африки. М., 1962.

— Риттер Э. А. Зулус Чака. М., 1989.

— Иорданский В. Б. Тупики перспективы Тропической Африки. М., 1970.

«Древности вопреки». Эпизод-4: «Римляне на Востоке» [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

Цикл мини-лекций антиковеда Марии Назаровой «Древности вопреки». Эпизод-4: «Римляне на Востоке»

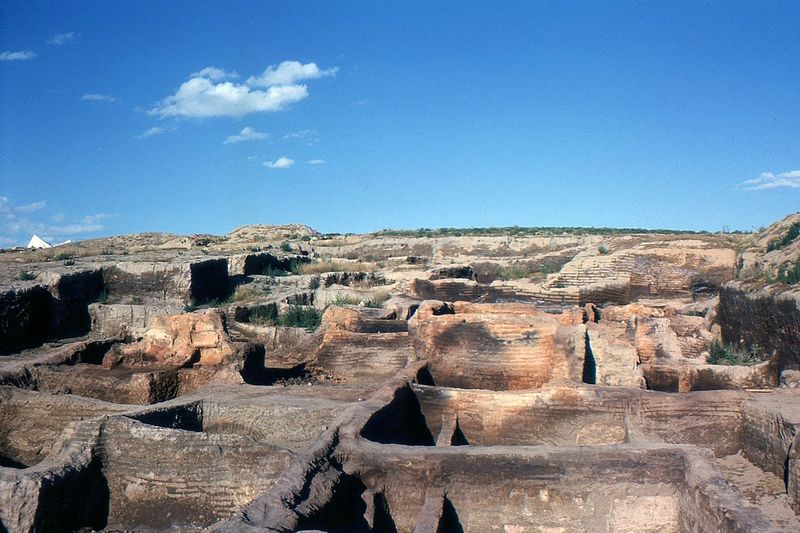

«Древности вопреки». Эпизод-3: «Рим: сокрытое в недрах»

«Homo ergaster»

Цикл мини-лекций антиковеда Марии Назаровой «Древности вопреки». Эпизод-3: Рим: сокрытое в недрах.

«Древности вопреки». Эпизод-2: «Рим: всегда на виду. Часть-2» [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

«Древности вопреки». Эпизод-2: «Рим: всегда на виду. Часть-2»

Рим: всегда на виду -1 | Древности вопреки — Мария Назарова [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

Cегодня, гуляя по Риму, по центральной его части, мы с вами будем смотреть, как в тёмное средневековье, в ранне-новое время, которое ещё только училось любить античность, эти самые замечательные римские древности, преимущественно архитектурные сооружения, менялись, либо наоборот пытались всеми силами, вопреки всему, сохранить свою целостность

"300" без купюр: битва при Фермопилах

«Посвященный»

Лекция о сражении при Фермопилах

Военные преступления в Античном мире

«Посвященный»

Сегодня поговорим о том, как в древности резали мирняк - что дозволялось, что запрещалось и почему.

Абритта. Кризис Римской империи. Часть 1

«Базовая подписка»

Древности, которых мы не заслужили-3. Пантеон, Соляные ворота, Вилла Ариадны и раскопки Трои [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

"Говорим мы на этот раз про те прекрасные сооружения далёкого прошлого, про те произведения изобразительного искусства и архитектуры, которые почти-почти дошли до наших дней, но канули в бездну за последние 200 лет. Некоторые из них еще совсем недавно могли радовать нас своим замечательным обликом. Хотели как лучше, а получилось... Давайте разберемся, почему так получилось. Начнем с Пантеона."

Древности, которых мы не заслужили-2. Город-Протей: архитектура Рима от храма Юпитера до Колизея [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

Древности, которых мы не заслужили: Часть-1. Кносский дворец, колосс Родосский, Вавилонская башня, лабиринт. Мария Назарова [Эксклюзив]

«Homo ergaster»

Цикл лекций "Древности, которых мы не заслужили" посвящен великим памятникам Средиземноморья и Среднего Востока. Эти памятники были широко известны, на них равнялись, им подражали, но... они не пережили Новое и Новейшее время. Часть 1: Кносский дворец, колосс Родосский, Вавилонская башня и лабиринт. Спикер: Мария Назарова — доцент кафедры истории искусств СПбГУПТД. Член российской ассоциации антиковедов.

Кто и зачем создал миф о матриархате?

«Посвященный»

История сектора Газа: войны древности

«Посвященный»

Первая часть цикла, посвященного старейшей "горячей точке" нашей планеты

Военное дело Античности: поход Александра

С возвышением Македонии и, особенно с правлением Филиппа II, начался новый этап в греческой военной истории. Мало того, что Филипп смог справиться со стоявшими перед ним организационными, стратегическими и тактическими задачами, он также был первым, кто добился господства над Грецией, что не привело к созданию общего греческого унитарного государства, но, тем не менее, предоставило ему гарантированную договором возможность иметь в своем распоряжении большую часть военных ресурсов греческих государств. При нем, а впоследствии при его сыне и преемнике Александре война достигла нового уровня: армии стали больше и еще более дифференцированными, греческие и македонские воины сражались по всему восточному Средиземноморью, и идентичность солдата как гражданина какого-то конкретного города-государства была утрачена.

Филипп II был царем балканского государства Македония с 359 по 336 год до н.э. и на этом посту имел возможность провести комплексные реформы македонской военной системы. В частности, он модернизировал фалангу: снабдил воинов сариссой, копьем длиной от 4,5 до 5,4 метров и весом более шести килограммов. Характерным отличием сариссы было то, что она имела не только металлический наконечник, но и такой же острый подток – специальный наконечник на противоположном конце древка. Вероятно, он был нужен для того, чтобы сариссу можно было более устойчиво упереть в землю. Существует также версия, что подток можно было использовать как боевое острие в случае если пика ломалась. Древко сариссы как правило делали из кизила. Сариссу можно было держать только обеими руками; именно поэтому пехотинцы были защищены небольшим круглым щитком, который носили на локтевом сгибе и, возможно, на шейном ремне. Требования к координации и дисциплине при обращении с этим оружием были высокими; каждый человек должен был безоговорочно выполнять свой долг, чтобы построение могло проявить свою полную эффективность. В отличие от гоплитов-ополченцев греческих городов, воины македонской фаланги получали оружие из царского арсенала, поэтому в фаланге могли сражаться даже представители беднейших сословий. Вооруженная таким образом фаланга идеально подходила для проникающей лобовой атаки против строя классических греческих гоплитов из-за их особенно длинных и грозных копий, но была маломобильна и всегда уязвима на флангах. Поэтому македонская фаланга очень зависела от действий мобильных легковооруженных войск и конницы. Солдаты фаланги назывались педзетайрами (буквально – «пешие товарищи»), но помимо них к строю примыкали отряды пеших воинов с более легким вооружением – гипаспистов (буквально – «щитоносцы»). Они были чем-то вроде связующего звена между строем фаланги и конницей, и должны были закрывать возникающие при маневрировании дыры в построении армии. Часть гипаспистов образовывала так называемую агему – элитный отряд царских охранников. В лагере они охраняли царскую палатку и везде сопровождали царя, а в бою – строились на правом краю фаланги.

На протяжении жизни Филипп II много воевал, и это сделало его воинов почти что профессиональными солдатами. При этом, Филипп считал, что воины должны сами нести свое оружие и провизию в походе – использование повозок было сведено к минимуму, чтобы войска оставались максимально мобильными и быстрыми. Фактически армия Филиппа стала самой мобильной в свое время, так что все тактические перестановки она также могла осуществлять быстрее, чем ее противники.

Также в Македонии, в гораздо большей степени, чем в любом другом греческом государстве (может быть, за исключением Фессалии), была развита конница. Таким образом, Филиппу удалось консолидировать представителей македонской знати, традиционно гордившихся своей независимостью от царя, и завлечь их, например, офицерскими должностями и службой в качестве кавалеристов. Их называли гетайрами, «товарищами», и этот термин указывал на их непосредственную близость к царю. Благодаря природным условиям, а также высокому статусу кавалеристов в обществе, конница в Македонии не только прижилась, но и неуклонно росла в численности, со временем выделившись в самостоятельную тактическую единицу, игравшую важную роль в стратегических замыслах царя, а не только лишь защищавшую фланги пешего строя. Именно атака конницы под началом царевича Александра решила в пользу македонцев исход битвы при Херонее в 338 году до н.э., после чего Филипп получил возможность утвердить свою гегемонию над Грецией. Македонских всадников защищали шлем, панцирь, набедренная повязка и обувь, и иногда – кожаные поножи, однако они не имели щитов. Их основным наступательным оружием был ксистон – похожее на сариссу, но более короткое копье с древком из все того же кизила. Требовалась определенная сноровка, чтобы уверенно ездить на лошади без стремян и двигаться слаженным строем, обращать внимание на противника, а также владеть оружием. Поэтому Филипп подвергал своих всадников и пеших солдат изнурительным тренировкам.

Чтобы использовать новые технические возможности в своей армии, Филипп создал собственный инженерный отряд, при котором имелся парк осадной техники. Катапульты были испытаны как эффективное оружие в полевых сражениях и при осадах еще вначале IV века и использовались как защитниками, так и нападающими. Прочие осадные приспособления также увеличивали шансы при атаке какого-нибудь укрепленного пункта.

Благодаря своему энергичному руководству на политическом уровне Филипп подготовил условия для своих военных успехов в Греции. Ведь ему удалось добиться беспрекословного подчинения во всей Македонии, привязать к себе дворянство и использовать различные методы для нейтрализации внешних противников или даже подчинить их своей власти. Это позволило ему максимально использовать природные, экономические и демографические ресурсы своей империи, которые превосходили ресурсы любого другого греческого государства: почва Македонии отличалась плодородием, ее равнины идеально подходили для разведения лошадей, а население страны было более многочисленным, чем население остальной Греции. В дополнение к армейской реформе Филиппа эти благоприятные условия были существенной основой для успеха его преемника Александра.

По сей день Александра считают воплощением юношеского динамизма, неудержимого стремления вперед и героической харизмы. Этот нимб он приобрел благодаря самому крупному и к тому же самому успешному военному предприятию, которое до того момента видел мир – своему походу на Восток в 334–323 годах до н. э. Это завоевание преподносилось царской пропагандой как панэллинская кампания мести старому врагу — персам; таким образом, Александр мог представить себя защитником общих греческих интересов после того, как македонцы несколькими годами ранее победили греков. В рамках этой масштабной кампании он и его войска за несколько лет завоевали территорию от родной Македонии до нынешнего Пакистана, разгромили огромную Персидскую империю, покорили народы самых разных культур, не проиграли ни одного крупного сражения, а сам царь провозгласил себя сыном бога Зевса-Амона. Достижения его настоящего отца значительно больше помогли ему в этом завоевании Азии, чем поддержка воображаемого божественного родителя, хотя иногда аура божественности могла давать ему психологические преимущества. В любом случае Филипп оставил ему самую организованную армию того времени, которую он сформировал во время своего правления.

В 334 году до н.э. Александр переправился через Геллеспонт со своей армией — всего 12 000 македонских пехотинцев, 7 000 союзной греческой пехоты и 5 000 наемников. Кроме того, в его распоряжении были войска вассальных балканских народов численностью 7000 человек и 1000 лучников; авангард, который готовил плацдарм для вторжения в западной части Малой Азии с 336 года, насчитывал около 10 000 человек, так что в распоряжении царя могло быть более 40 000 пехотинцев. Конницы было более 5000 человек. По словам историка Диодора, она включала 1800 македонцев, 1800 фессалийцев, 600 всадников из союзных греческих государств и 900 кавалеристов из соседних балканских народов. Последние должны были выполнять в первую очередь разведывательные задачи.

В начале кампании конница македонских гетайров была разделена на восемь «ил» (эскадронов) численностью около 200 человек, которые, вероятно, были набраны из разных регионов страны; передовой из них была «ила базилика» (царский отряд) численностью 400 человек, в рядах которой сражался сам государь. Конницу гетайров возглавлял Филота до его казни в 330 году; после этого постоянный командир не известен. Педзетайры делились на 6 таксисов (полков) по 1500 человек в каждом; эти таксисы, вероятно, также были сформированы в Македонии по региональному принципу. С ними также шли 3000 гипаспистов. Немакедонские войска сохранили свои этнические подразделения и определенное вооружение, но каждое из них подчинялось македонскому командующему. Таким образом, армия Александра была чрезвычайно разнородной, и ей было довольно непросто руководить; тем не менее, молодому царю удалось использовать все эти войска в соответствии с их конкретными способностями.

Поскольку азиатский поход оказался успешным, несмотря на все трудности, войска в целом хорошо воспринимали планы и устремления Александра, и их моральный дух был высок. Воины верили в своего государя, чувствовали связь с ним и подчинялись его приказам. Расстояние между простым македонским солдатом и монархом не было непреодолимым. Царь разделял тяготы своего народа и старался, иногда – излишне театрально, демонстрировать близость и подчеркивать то общее, что было между ними. Тем не менее, во время кампании было несколько мятежей. С одной стороны, они были обусловлены большой продолжительностью похода: в какой-то момент возвращение на родину стало для большинства самой желанной целью, и стремление Александра двигаться дальше и дальше теряло свою привлекательность. Выйдя к Инду в 326 году, он был вынужден пойти на поводу у своих солдат и повернуть вспять после 8 лет походов. Часть армии вторично взбунтовалась в 324 году до н.э. в месопотамском Описе. Это восстание было спровоцировано освобождением от службы многих ветеранов, которым с богатством и почестями позволили вернуться домой, чему позавидовали другие солдаты. Но более глубокая причина заключалась в интеграции персов в армию царя и в дружественной политике по отношению к ним. Македонцы противились этому, ощущая свое культурное превосходство, и ревновали своего государя к вчерашним врагам, которые теперь тоже стали его подданными. И если бунт на Инде был улажен мирно, и царь даже пошел на уступки, то в Описе он без суда казнил 13 лидеров восстания, после чего мрачный удалился к себе во дворец и в течение нескольких дней не желал никого видеть. Для поддержания дисциплины в распоряжении царя был внушительный арсенал наград и наказаний, куда входили повышения по службе, публичные похвалы или награждение венком; с другой стороны, он мог применять разные наказания, варьирующиеся от выговоров до понижения в должности, от телесных наказаний до смертных приговоров.

Включение в армию представителей немакедонских и негреческих народов рассматривалось Александром как необходимость. С одной стороны, овладение огромной быстро завоеванной территорией связывало многие воинские части в новых сатрапиях (провинциях), а с другой стороны, царь нуждался в замене павших, раненых или больных воинов. Не все бреши можно было закрыть македонскими подкреплениями или наемниками, поэтому очевидным выбором были представители местных этнических групп. Этот процесс начался в 330 году до н.э. также потому, что по мере смещения театра войны в восточные сатрапии Персии, менялся и способ ведения боевых действий. До этого кампания характеризовалась крупными сражениями, а иногда и затяжными осадами городов. После крушения персидской монархии произошло только одно крупное сражение, а именно – в 326 году на реке Гидасп против индийского царя Пора, когда пришлось иметь дело с многочисленными боевыми слонами. Напротив, сражения в сатрапиях Бактрии и Согдианы (на территории нынешних Туркменистана, Узбекистана и Афганистана) состояли из мелких стычек, штурмов укреплений, трудных горных переходов, быстрых наступлений и перебросок войск. Это требовало высокой мобильности и легкого вооружения, и поэтому было целесообразно интегрировать иранских всадников с их собственным снаряжением в кавалерию, чтобы усилить ее численно и иметь возможность тактически лучше реагировать на новые вызовы. Следовательно, илы были заменены таким же количеством гиппархий с большей номинальной численностью (вероятно, до 300 человек), а к македонцам были добавлены части восточной кавалерии.

Конечно, строевые части были не единственными участниками похода. Бок о бок с армией шли врачи и погонщики мулов, там были жрецы и торговцы, нужны были писари и осадные войска, к ним присоединились проститутки и гадатели. Подобно Филиппу, Александр старался, чтобы этот «хвост» был как можно меньше, например, путем ограничения количества слуг, но некоторые услуги (и люди, их оказывающие) все-же были необходимы. Обеспечить такую армию продовольствием, снаряжением, одеждой, древесиной и другими материалами было сложной логистической задачей. Конечно, о том, чтобы возить с собой все необходимое на дальние расстояния, не могло быть и речи: армия в основном брала все необходимое в землях, через которые проходила. В большинстве случаев это работало, но в засушливых или полностью пустынных районах, таких Гедросия (пограничная зона между нынешним южным Ираном и юго-западным Пакистаном), стратегию снабжения пришлось изменить и, соответственно, принять серьезные меры предосторожности. Передовые части должны были обустроить склады, согласовать места встречи с сопровождающим флотом или заключить договоры с местным населением. Тем не менее, этот марш по пустыне обернулся для македонян главной неудачей всего похода: тысячи солдат погибли, предположительно, потому, что Александр недооценил негостеприимность Гедросии и не взял с собой достаточно припасов и материалов. Даже «сын Зевса и Амона» оказался бессилен перед законами природы.

Техника боя древнеримских легионеров: мастер-класс. Ученые против мифов 18 [Ранний доступ]

«Homo habilis»

Демонстрация навыков боя снаряженных древнеримских легионеров в условиях плотного построения