Для связи

Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда

Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда

В общем, болею. Какой-то крайне неприятный вирусняк. Очень высокая температура, с трудом сбивающаяся, плюс давление тоже часто высокое.

ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ЧУЖИЕ БОЛЯЧКИ

Началось очень странно: явно першение в трахее возникло и связанный с этим кашель. Через стадию «горло болит» оно при том не проходило абсолютно.

Потом постепенно зона поражения, по ощущениям, стала смещаться вверх и вниз одновременно — и в горло, и в бронхи. Когда затронуло горло, оказалось, что кашель очень болезненный.

В общем, ситуация, когда болезнь поражает сразу трахею-бронхи, нам всем сейчас прекрасно знакома: ковид в изначальном «уханьском» варианте так начинался. Но я болел ковидом как минимум дважды — и у меня оно проходило не так. : -/

В общем, основная проблема — температура. 38-39 — норма. Вдруг утром «выстреливает» до 38.7, 39.4 и т. п. — и пока не приложишь титанические усилия, скушав тонну ибупрофена с парацетамолом и пр, не снижается. Работоспособность слабо отличается от нуля.

При этом вообще-то просто высокая температура (ну, до 38 включительно) меня не особо напрягает обычно. Новое что-то придумывать становится сложно, но спокойно расписывать по пунктам то, что уже давно придумал, становится даже проще: не отвлекаешься на новые идеи. А тут именно что по мозгам бьёт (что тоже напоминает ковид…).

И упускать время — нельзя. Все знают правило: мол, пока температура не станет 38.5, снижать не надо, так выздоровеешь раньше. Тут это было плохой идеей: начнёшь снижать на 38.5 — она ещё на градус по инерции подскочит, пока таблетки сработают.

Ну и ломота везде небольшая. Челюсть, пальцы, ноги… Никакой логики: в общем, везде. Сейчас уже нет, но это, похоже, я просто ибупрофен употребляю.

И слабость ещё. Рука подломилась, когда из ванны вставал — долбанулся боком об ручку ванны, синяк с яблоко размером теперь…

Вторую неделю это всё уже.

ЕСЛИ КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ ЧУЖИЕ БОЛЯЧКИ

В общем, по описанию похоже на «новый метапневмовирус». Который вроде как нашем регионе не фиксировался, но эти данные могут быть и устаревшими:

Метапневмовирус — это вирус, который относится к семейству Paramyxoviridae и является одним из возбудителей респираторных инфекций. 3

Метапневмовирусная инфекция — это вирусное заболевание, сопровождающееся поражением верхних и нижних респираторных путей. Чаще протекает в виде ОРЗ с гиперемией зева, насморком, кашлем, лихорадкой. У детей и ослабленных пациентов метапневмовирус вызывает бронхит, бронхиолит, бронхопневмонию. 1

Вирус передаётся воздушно-капельным путём при близком контакте, кашле или чихании, а также контактно-бытовым через прикосновения, например, при рукопожатии или прикосновении к загрязнённым поверхностям. 3

В группе риска находятся: дети до 5 лет, особенно новорождённые, лица старше 65 лет, лица с ослабленным иммунитетом. 2

Основные симптомы: кашель, насморк, повышение температуры выше 38 °С. Дополнительные симптомы могут включать: вялость, слабость, головную боль, боль в горле, одышку, лимфаденопатию (увеличение лимфоузлов), конъюнктивит, тонзиллит, экзантему (точечные кровоизлияния на коже лица, груди и спины), цианоз (синюшность кожных покровов). 2

Для подтверждения диагноза берут мазок из зева и носоглотки и исследуют методом ПЦР. 2

Лечение симптоматическое, применяются противовирусные, бронхо- и муколитические препараты. В случае тяжёлого течения болезни может потребоваться госпитализация. 15

Я не старик и не ребёнок, но у меня по лёгким — группа риска… 😕

Ну а в обновлённом варианте — всё так же, но круче. Продолжается 4-13 дней. То есть вполне могло бы уже и закончиться. Видимо, мне в этом отношении не повезло. : -/

Но, в принципе, может быть и нетипичный ковид. Тоже совсем уж исключать нельзя.

В общем, такие события интересные, а я не в форме…

Ладно, следующий светлый промежуток посвящу чем-нибудь полезному.

Хотел выложить прикидки по если не неизбежной, то весьма вероятной американо-китайской войне, но понял, что сначала надо осветить один момент, который для кого-то может быть неочевидным.

Не буду изобретать велосипед. Об этом я уже писал на Дзене, так что выкладываю тут в открытом режиме.

Текст написан в июле 2022-го.

Итак: почему именно Китай объявлен основным противником США?

Потому, что он очень быстро развивается, причём не только экономически, но и технологически.

Но, собственно…

Для США Китай — конкурент. И по потреблению ресурсов, и по производству — в первую очередь высокотехнологической продукции.

Но разве Китай не отстаёт от Запада технологически?

Нет, конечно. Вернее, в рамках действующей цивилизационной модели любое отставание Китая, если оно есть, будет скомпенсировано в кратчайшие сроки.

Общественное мнение как-то неправильно представляет себе понятия «научно-технический прогресс» и «технологическое доминирование». Технологическое превосходство подразумевает не только то, что ты знаешь, как производится то или это (обладаешь «ноу-хау»). Нужно ещё и иметь возможность развернуть производство.

А для производства работает «закон крупной серии». Сложное устройство произвести дорого (а вся техника чем дальше, тем сложнее). Нужно найти много денег под ещё не начавшееся производство — и иметь крупный рынок для реализации продукции. И то, и другое подразумевает весьма богатую страну — вернее, «экономику», притом с многочисленным населением.

Таковых в нашем мире, в общем, две: Запад и Китай. Китай формально экономически слабее объединённого Запада, но он и закредитован меньше. То есть совершенно неважно, где именно изобретено нечто. Капитализировано изобретение может быть либо на Западе, либо в Китае.

Индия имеет многочисленное население — но всё ещё весьма бедное, ёмкость рынка значительно меньше, чем в Китае.

Россия очень много чего изобретает, но численность населения и, как следствие, ёмкость рынка оставляют желать много лучшего.

Европа (если смотреть её отдельно от «Запада»): население больше российского, но меньше китайского, уровень богатства там, если учесть Южную и Восточную Европу, а также уровень закредитованности, ниже, чем кажется. Плюс существенно мешающий делу идеологический диктат зелёной повестки.

Япония — примерно как Россия, но всё ещё хуже…

В такой ситуации неважно, каким был уровень технологического развития КНР прежде: любое отставание будет навёрстано очень быстро. Любая высокотехнологическая отрасль, которой в Китае не было раньше, возникнет там почти «сама собой». А России приходится долго сосредоточенно её создавать — и это у нас ещё далеко не худшая ситуация…

PS: Это я на будущее, чтоб потом к этому вопросу не возвращаться специально.

Конец статьи

Комментарий от февраля 2025-го:

Сейчас экономика Запада как целого довольно быстро сокращается. Причина — в европейском кризисе, который стал следствием введения «антироссийских» санкций (да, США пытаются на этом кризисе усиливаться, но удар по платежеспособному спросу в Европе — это удар и по американским производителям). Китай же чувствует себя не хуже, чем раньше, то есть его положение укрепляется. То есть ситуация продолжает меняться в его пользу.

Объяснение очень простое. Даже очевидное...

Катастрофа "Эмбраера" и демарш Алиева: Турция пытается консолидировать свои позиции на Южном Кавказе?

"Оптоволокно" или ИИ? В какую сторону пойдёт развитие дрон-технологий?

Ответ довольно однозначен.

Хотел написать о перспективе переговоров с Западом по итогам СВО и "новой Ялте" как российской "программе-максимум" на эти переговоры, но понятие "новой Ялты" следует раскрыть. Вот как раз и годовщина "старой" Ялты подоспела.

Лытдыбр

В общем, вызвал Тындекс-такси. Там есть вариант — поездка с попутчиком, это самый дешёвый тариф. Иногда выгоды почти нет, иногда — в полтора раза (как повезёт). Но есть и минусы: ездить можно строго по одному и без багажа.

Так вот. Вызываю. Приезжает — останавливается с противоположной стороны квартала (но это ладно). Подхожу к машине — передняя (пассажирская) дверь открывается, выходит парень среднеазиатского типа — и садится на заднее сидение. Я обычно сажусь сзади, но, в конце концов, это не принципиально.

Сажусь. И оказываюсь в середине лекции, которую водитель — Уктамжон (условное имя, не хочу, чтобы у человека проблемы возникли, к нему особых претензий нет), таджик, судя по всему, читает пацанам, которые сзади сидят. Внешне я бы сказал, что они похожи на узбеков, так что неудивительно, что водитель-таджик говорил с ними по-русски. Цитирую близко к тексту:

— Повезло вам, что мужик сел. Женщина была бы — точно бы скандал устроила, потребовала бы, чтоб вы вышли. Один человек по этому тарифу ехать может!

Ну и что-то в этом духе. Говорил Уктамжон, что характерно, с сильным акцентом, но при том грамматически правильно (то есть общается в нерабочее время больше на таджикском, но русский в целом знает неплохо).

В итоге мы подъехали к какому-то развлекательному заведению, на заднем сидении стали говорить между собой (видимо, на узбекском), и тут Я ЕЩЁ И ЖЕНСКИЙ ГОЛОС СЛЫШУ! То есть они втроём втиснулись (это объяснило, почему сначала один на переднем сидении был). Вышли — точно: два пацана и девчонка (все трое — явно не старше 20-ти).

Полагаю, они действительно не специально смухлевать пытались: просто, плохо зная язык, вызвали тот тариф, который был дешевле. И тон, которым тот, кто платил, с Уктамжоном говорил, явно был извиняющимся.

Дальше половину оставшейся дороги водитель рассуждал о безграмотных понаехавших…

В общем, забавно вышло.

Дата знаменательная, я о ней неоднократно писал уже. Выкладываю свою статью на тему. Пост открыт, этот текст и на Дзене найти несложно. Есть, конечно, о чём в связи с годовщиной поразмыслить, но это уже позже.

Итак…

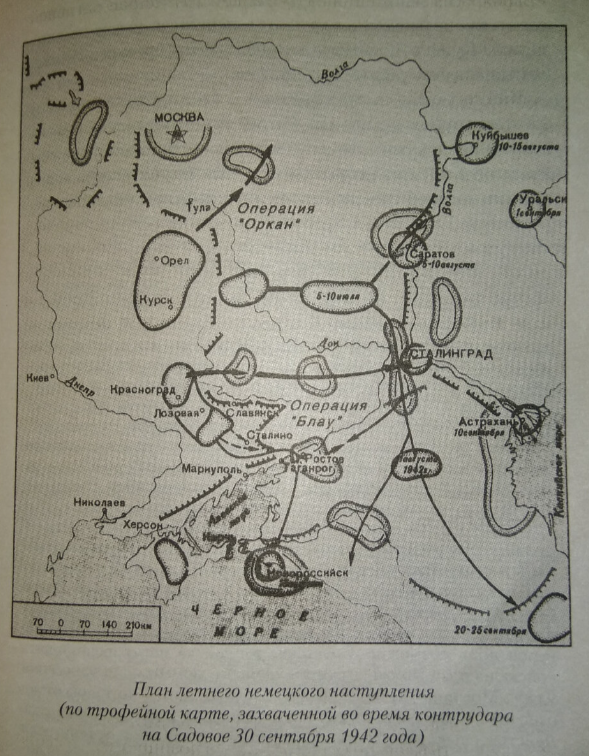

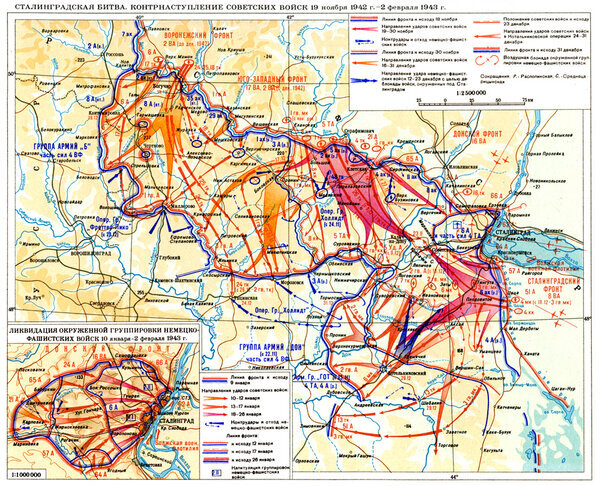

2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва, начавшаяся ещё 17 июля 1942-го. Она считается крупнейшим сухопутным сражением в истории.

Также она считается, вместе со сражением на Курской дуге, переломным моментом в Великой Отечественной и, тем самым, и всей Второй Мировой войне. На самом деле ситуация сложнее. Не вижу смысла излагать детали — они всем более-менее известны, да и их слишком много. Просто напомню контекст.

В начале Великой Отечественной, на 22 июня 1941-го, Третий Рейх с сателлитами и союзниками (кроме Японии: речь о Европе) контролировал примерно в полтора раза больший демографический потенциал, чем СССР. Пропорционально больше был и его мобилизационный потенциал.

Экономически же по основным показателям (металл — уголь — электричество) Рейх превосходил СССР где-то втрое. Совокупная численность вооружённых сил европейских стран Оси превосходила численность РККА в те же полтора раза (логично, да): примерно 7+ млн против 5 млн. Не все фашистские войска были использованы для атаки на СССР, но и не все советские силы были стянуты к западной границе (приходилось иметь в виду ещё и Японию и даже Турцию). Так что реально у Оси имелось примерно 4.8 млн против 3 млн (соотношение всё то же).

Зато по технике ситуация оказалась обратная: у СССР было кратное превосходство в авиации и танках. Правда, так получилось за счёт того, в основном, что до 1933 года Германия вообще не имела права создавать танковые войска, то есть за счёт большого парка уже устаревших к 1940-м машин, зачастую не способных сдвинуться с места (с авиацией ситуация была похожа). Но тем не менее: по технике у СССР было 2-2.5-кратное превосходство на ТВД.

В целом очевидно, что СССР был слабее. Накопленный за долгие годы предвоенный потенциал позволял СССР отчасти компенсировать недостаток людей количеством техники, но качество её проседало: более старая техника, разумеется, была менее эффективна, чем более новая.

Однако различалось и отношение к войне.

Советская экономика была переведена в мобилизационный режим ещё с 1939-го. А немецкая стала переводиться на военные рельсы только с 1942-го. Так что все потери в 1941 году Советский Союз компенсировал куда быстрее, чем Рейх. По состоянию на начало лета 1942-го немцы всё ещё имеют превосходство в численности (примерно 6.2 против 5.2 млн), но оно уже не столь существенно.

В принципе, по состоянию на начало 1942-го уже можно сказать, что СССР находится в явно выигрышном положении, и поражение Рейха если не предопределено, то весьма вероятно. Быстро выиграть войну за счёт общего превосходства у немцев не получилось. Сформировался позиционный фронт, а в таких условиях СССР с отмобилизованной экономикой становится явно сильнее Германии, которая всё ещё отчасти продолжала жить в режиме мирного времени (идеология «пушки вместо масла» там оставалась во многом «на бумаге»).

Кроме того, США вступили в войну. Они пока заняты Японией, но, учитывая, что США тотально превосходят противника по экономике, много времени её разгром занять не должен. Вместе же СССР, США и Великобритания сильно превосходят Рейх с сателлитами во всех отношениях, в том числе по экономике.

Таким образом, ситуация двойственная. С одной стороны, если в кампании 42-го Германии удаётся хотя бы не понести серьёзное поражение, она имеет шансы постепенно «нарастить мышцы» за счёт общего превосходства в экономике и окажется в состоянии «завалить СССР металлоломом» (пока что — наоборот, РККА танками и самолётами компенсировала недостаток людей).

С другой стороны — это так, только если не учитывать другие театры военных действий Второй Мировой войны, в первую очередь — тихоокеанский. Ведь, несмотря на то, что Япония воевала против США неожиданно хорошо, считать особо вероятным, что Ямато, уступавшая англосаксам по экономике больше, чем на порядок, сумеет одержать верх, было бы наивно.

Но тогда, разобравшись с Японией, США неизбежно перебросят все свои силы в Европу — на помощь СССР и Великобритании. А этому союзу по экономическому потенциалу даже полностью мобилизованная фашистская континентальная Европа не смогла бы противостоять. Значит, Германии приходилось рассчитывать или на победу Японии над США (и у японцев почти получилось; но — не судьба…), или побеждать СССР в 1942-м, пока американцы не пришли в Европу.

Соответственно, для СССР ситуация выглядела зеркально. Если РККА получит «ничейный» результат по итогам кампании, возникает опасность, что немцы таки научатся использовать своё экономическое превосходство и усилят натиск позже. Конечно, США, разобравшись с Японией, смогут помочь, но, во-первых, явно ещё нескоро (исходя из текущей ситуации на тихоокеанском ТВД), во-вторых — и поражение их маловероятно, но не исключено.

В-третьих — если США и выиграют войну в Азии, и переломят ситуацию в войне в Европе, это гарантирует их послевоенное глобальное доминирование (они, конечно, не Рейх, но тоже перспектива — так себе). Значит, необходимо наносить Германии поражение в 1942-м: если не полное, то весьма чувствительное.

Приговор «Оси»

Ну вот в таких условиях и состоялась Сталинградская битва. Её конец фактически означал приговор «Оси»: Япония, хоть и держалась очень хорошо, проиграла сражение у атолла Мидуэй и тем самым лишилась шансов на победу. Её окончательное подавление должно было занять ещё некоторое время, но стратегически ситуация для Рейха стала безнадёжной. В принципе, если бы Германии удалось отбросить РККА в битве на Курской дуге, это усложнило бы задачу достижения полной победы над ней… Но вопрос был бы только во времени и сопутствующих потерях: шансов на выживание у Рейха уже не осталось.

PS: Интересно, что, начав переводить экономику на военные рельсы в 1942-м, Германия закончила этот процесс в 1944-м, когда явно было уже «поздно пить боржоми». Но, спрашивается, что ей помешало сделать это быстрее, в идеале — ещё до нападения на Советский Союз? Думается, ответ банален: расовая теория. Немцы были уверены, что за счёт этого фактора, вкупе с первоначальным превосходством, «и так справятся». И когда не получилось — всё равно долго ещё пытались цепляться за свою картину мира.

То есть виновником поражения Германии стал нацизм: уж слишком он, как и все формы расизма и фашизма, неадекватен реальности. Но ненацистская Германия, вполне вероятно, и вовсе не стала бы воевать с СССР…

PPS: Но всё равно… Фашизм, там, или ещё что… Имея тройное превосходство по экономике в целом, уступать противнику по военному производству в те же три раза — это надо было постараться!

У Pax Sovietica не было бы особой "зеркальности" по отношению к нашему Pax Americana. Но возникла бы серьёзная потеря темпа...

Так вот о событиях в США в историческом контексте. Была у меня как-то статья (2020 г.), посвящённая годовщине со дня рождения Ф. Д. Рузвельта. Он родился как раз 30 января, так что в любом случае уместно вспомнить.

Даю как есть с небольшими добавлениями и пояснениями. Она понадобится в дальнейшем для общего понимания ситуации.

30 января 1882 года родился Франклин Делано Рузвельт — «ФДР», 32-й президент Соединённых Штатов.

Он оказался на своём посту в переломный момент истории. Роль личности правителя на современном Западе не слишком велика, но иногда, в ключевые моменты, она резко возрастает. Сам Рузвельт говорил:

Если я буду плохим президентом США, то я стану последним их президентом.

С ним связан выход США из Великой Депрессии, предвоенная подготовка — да и само вступление США во Вторую Мировую войну. Он не дожил до конца войны, но во многом именно он оказался архитектором послевоенного мироустройства. Нельзя сказать, что всё вышло, как он задумывал, но всё же весьма многое.

Впрочем — обо всём по порядку. Что касается биографии Франклина Рузвельта, то отсылаю к открытым источникам. Но чтобы понять его роль в истории, следует уяснить кое-что о Соединённых Штатах в целом.

Если для российской истории свойственна примерно столетняя цикличность, то для истории Америки свойственен более короткий цикл — 80 лет. Из этих 80 на протяжении 40 лет идёт более-менее спокойное развитие, а вторые 40 связаны с разнообразными форс-мажорными явлениями: кризисами, войнами и т. д.

Выглядит это примерно так: 15 лет кризиса, 5 лет войны, 20 лет послевоенной реконструкции (все три фазы вместе — 40 лет) — и дальше 40 лет спокойного развития (цифры, конечно, условные — «плюс-минус»). Каждый следующий цикл — выход на некий новый уровень. [Впервые эта схема мне попалась в статье С. Б. Переслегина, в какой конкретно — сейчас уже не вспомню. Но последний раз он её излагает в этом большом интервью:

youtube.com/watch? v=ZFvlUMmzgOc

К сожалению, вижу его только на Ютубе.]

При этом в американской культуре в норме сосуществуют весьма продвинутые и удивительно архаичные элементы. В кризис архаика и модернизм начинают противостоять друг другу. Разрешается кризис в ходе войны, победитель перестраивает страну в соответствии со своим разумением — и в соответствии с тем, что диктует злоба дня — после чего всё затихает на следующие 40 лет.

Начальная точка первого цикла — 1765 год, принятие британскими властями «Акта о гербовом сборе»: с этого начались те трения между метрополией и колониями, которые в итоге привели к независимости последних. Тогда выходит так:

1765–1780 гг. — кризис колониальной экономики, становление движения за независимость североамериканских колоний.

1780-85 — война.

1785-1805 — послевоенная реконструкция, становление политической системы независимого государства (реальные даты чуть иные — см. таблицу ниже, но тяготеют к этим).

Следующий цикл:

1845-1860 — кризис рабовладельческой экономики.

1860-65 — война.

1865-1885 — реконструкция.

Значит, на 1885+40 = 1925-й год должен был прийтись новый кризис. Великая Депрессия началась в 1929-м, но критические дисбалансы в экономике возникли чуть раньше. Война почти совпала по срокам с «правильным» диапазоном «1940-45». Реконструкция — 1945–1965 гг… Ну, а новый кризис — это 2007-й: ипотечный кризис, запустивший в итоге механизм мирового кризиса. Впрочем, за начало можно принять уже кризис доткомов в 2001-м. Вычисленная же «правильная» дата его начала — 2005-й — как раз между ними оказалась.

То есть Рузвельт — это тот лидер, благодаря которому США прошли через очередной слом эпох. В этот период роль личности руководителя резко повышается. Он должен сочетать в себе упёртость, достаточный уровень интеллекта/способность организовать носителей интеллекта и внесистемность: способность идти на конфликт с истеблишментом. Его деятельность приводит к войне, по итогам которой страна совершает рывок, вся архаика ликвидируется разом. Таким был Линкольн. И таким был Франклин Делано Рузвельт.

Из Великой Депрессии страна выбралась благодаря применению элементов плановой экономики: масштабным государственным проектам — от строительства ГЭС до создания крупнейшего в мире военно-промышленного комплекса. Это — инициатива Рузвельта, которую он «продавил», несмотря на сопротивление элиты.

Но для него было вполне очевидно, что, если ничего не изменится, кризис вернётся. Мир в то время уже был поделен на отдельные экономические/технологические зоны. Крупнейшей из них была британская. Британия со своей колониальной империей, по населению превосходящей Китай, была основным конкурентом США на внешних рынках.

Собственно, в конце 1920-х отношения «англосаксонских» гигантов стали столь острыми, что вполне вероятна была война. Не состоялась она в значительной степени из-за грянувшего мирового кризиса. Но вот кризис пока отступил… И что теперь?

На тот момент соотношение возможностей Британии и США напоминало современное соотношение между США и Китаем: геополитический и военный лидер — и поднимающийся экономический, но ещё не успевший конвертировать экономику в военно-политические козыри. Легендарный британский Королевский Флот всё ещё оставался величайшим в мире. Построить корабли американцы могли, но одного этого мало: нужны базы, опытные моряки, вековые традиции… Чисто боевой опыт, в конце концов!

Увы: в прямой войне шансы Британии всё ещё смотрелись предпочтительнее. Война неизбежно бы стала в первую очередь морской, и «владычица морей» имела все шансы заблокировать США доступ на внешние рынки — а это неизбежно привело бы к экономическому коллапсу и поражению США. Значит, Рузвельту необходимо было достичь цели косвенно: чужими руками…

К тому имелись все возможности: многие были недовольны Версальским мироустройством. Прежде всего, основной его целью было подавление Германии. Существование России же и вовсе им игнорировалось. Италия не получила то, на что рассчитывала, а Япония «переросла» предписанную ей роль. Оставалось лишь способствовать сложению континентальной антибританской коалиции.

Нет-нет, воевать с Британией США не потребуется: наоборот, нужно будет помочь братьям-англосаксам — потом, когда они будут на грани полного поражения. В обмен на фактический роспуск Империи и превращение её бывших составных частей в младших партнёров Америки. Вот тогда величайшая в мире американская индустриальная экономика (по разным параметрам — от четверти до половины мировой) и созданный благодаря Рузвельту величайший в мире ВПК покажут свою реальную мощь. Но это — потом…

Половина работы уже была выполнена самой Британией. В соответствии с вековой традицией «поддержания континентального баланса», Британия исподволь стала пытаться найти континентальный противовес своей вроде бы союзнице — резко усилившейся после Первой Мировой войны Франции. СССР был слишком «чужим» — значит, оставалась Германия…

Первые шаги к её ремилитаризации были сделаны при британском одобрении. А потом ситуация вдруг вышла из-под контроля: внезапно выяснилось, что заокеанская держава может помочь возрождающимся тевтонам. Форд не просто так свой Железный Крест получил. И он был ещё отнюдь не самым вовлечённым в экономическое взаимодействие с немцами американским магнатом.

Одновременно американские фирмы и корпорации активно участвовали и в индустриализации СССР. Собственно, только при Рузвельте, в 1933-м, США вообще официально признают Советский Союз и устанавливают с ним дипломатические отношения. Естественно, на тот момент вовсе не предполагалось, что Третий Рейх и СССР станут воевать между собой. Нет: конечно, они оба «выращивались» в пику Британии.

Судя по всему, Рузвельт предполагал способствовать формированию «мега-Оси», которая включила бы Германию, Италию, СССР и Японию — и всё, что между ними. Эта сила была бы способна нанести поражение Британии — и, тем самым, выполнить возлагаемую на неё задачу. Но вот с британо-американским блоком она справиться уже бы не смогла: тут Рузвельт смотрел просто на экономические показатели. Англосаксы в итоге завалят противника — нет, не трупами — металлоломом…

Сейчас, когда мы знаем реальную историю — что Германия, покорив всю континентальную Европу (кроме СССР), явно смотрелась сильнее, чем Британия, нам кажется это глупым: мол, Ось даже без СССР практически «вынесла» Британскую империю, что уж тут про Ось+СССР говорить!

Но следует помнить, что на момент составления плана Германия была демилитаризованной и урезанной Веймарской республикой, в СССР едва началась индустриализация, а недавно был голод, и при том Россия не выигрывала масштабных войн со сравнимым по силе противником уже больше ста лет — со времён Наполеона. Возможности Британии же Рузвельт преувеличивал — слишком долго она была господствующей военной силой…

Он, похоже, действительно исходил именно из этого базового расчёта: иначе бы ему просто не было бы нужды усиливать Рейх и СССР одновременно.

Быстрое падение Франции и захват континентальной Европы Осью предварительным расчётам противоречили. С одной стороны, если бы британцы упёрлись, то у Гитлера не осталось бы других методов борьбы, кроме непосредственной высадки на Остров или вторжения в колонии. В этом случае Британская империя распалась бы, и многие её фрагменты оказались бы под фактическим контролем США: у Оси были слишком слабые морские силы, чтобы претендовать на это.

С другой стороны, Британия могла ведь и просто сдаться. Согласиться на почётный мир и стать младшим — но весьма привилегированным — партнёром Рейха. В рамках нацистской мировоззренческой системы англичане относятся к числу арийских народов, так что делить власть над миром с ними было вполне приемлемым вариантом.

Тогда контроль над Империей фактически переходит к Германии, а достаточно перебросить в Канаду значительную часть Вермахта — и дела у США оказались бы плохи: ВПК Рузвельту развить удалось, но вот сама по себе сухопутная армия США всё ещё была, по европейским меркам, анекдотической.

Но даже если бы США удалось вовремя уничтожить канадский плацдарм — всё равно: ситуация оказывается хуже, чем до войны. Теперь нужно конкурировать не только с Британией и её Королевским Флотом, но с Британией плюс вся Ось, Королевский Флот плюс Кригсмарине и Объединённый Флот Японии, да и Италия неплохие военно-морские силы имела.

Так что начало войны между Германией и СССР здорово облегчило ситуацию. Теперь, если только Рейху не удаётся быстро разгромить СССР, возникает позиционный фронт и Германия вынуждена будет вести войну на истощение. Тогда мощь американской экономики, в конце концов, сделает своё дело. Причём европейские страны по итогам войны будут лежать в развалинах — и тогда превратить их в периферию американской экономической системы будет уже не так уж сложно…

Вот только для этого необходимо вступить в войну. А позиции изоляционистов в Конгрессе были очень сильны: «европейская война — не наша!» Значит, нужно было сделать так, чтобы Ось сама начала войну с Соединёнными Штатами.

Возможности спровоцировать на нападение Германию были невелики. А вот Япония — совсем другое дело!

Япония расположена на бедном ресурсами архипелаге. При том имела на тот момент быстро развивающуюся индустриальную экономику. Да, она уже вела тяжёлую войну в Китае, но… Но она во многом оставалась феодально-клановой страной. Несколько мощных группировок там в итоге сформировали два «полюса» — Армию и Флот. По сути, они вели отдельные войны, слабо связанные между собой. В Китае воевала Армия. Флот же лишь выбирал стратегию действий…

Но война именно с США в Японии не нужна никому! Значит, надо сделать так, чтобы стала нужна.

И Америка начинает «давить» — экономически, подрывая возможность Японии импортировать ресурсы. Последней каплей стало официальное требование США о выводе войск «из Китая». После этого вариантов у Японии не оставалось: контроль над Китаем, хотя бы над Маньчжурией (тоже ведь часть исторического Китая!) воспринимался там как дело жизненно необходимое, а отказ от него подразумевал, соответственно, гибель. Раз так — то риска в нападении, значит, нет никакого, не так ли? Хуже не будет!

Позже американцы говорили, что произошла ошибка перевода, подразумевался только Индокитай, и что сам Китай никоим образом не имелся в виду. Но, как известно, чиновник уровня госсекретаря может признать свой «косяк» только в том случае, если пытается скрыть нечто более предосудительное.

[Детально предвоенные события описаны тут:

С. и Е. Переслегины: Тихоокеанская премьера]

Итог — нападение Объединённого Флота на Перл-Харбор, тяжёлый погром Тихоокеанского флота США, гибель нескольких тысяч человек. Серьёзное оперативно-тактическое поражение США — и стратегический выигрыш Рузвельта: война началась. Вся страна в священном единении требовала сокрушить агрессора. Ну, а ущерб… Изоляционисты ведь не оставили Рузвельту другого выбора, не так ли?

Далее в план опять пришлось вносить изменения.

Исходно, очевидно, предполагалось, что США, по экономике превосходившие Японию на порядок, достаточно быстро скомпенсируют первоначальный ущерб, подавляющей мощью освободят оккупированные ей территории, включая Китай — после чего придут в Европу освободителями. Либо совершив вторжение на континент со стороны Британии, либо — если она к тому времени падёт — просто перебросив войска в СССР: советско-германский фронт-то в любом случае ещё будет существовать.

В любом случае, опираясь на количественное и качественное превосходство, Союзники — «Объединённые Нации» — нанесут поражение Рейху и освободят и Европу. При этом победа над Осью в Азии будет почти чисто американским успехом, в Европе же — по меньшей мере наполовину американским.

Однако реальность вынудила корректировать планы. Дело в том, что, в такой конфигурации, Вторая Мировая война фактически превратилась в некое соревнование: кто из Союзников одержит победу быстрее? СССР раньше победит Германию в Европе — или США Японию в Азии?

И в случае советского успеха получалось так, что это СССР фактически освобождает всю Европу, то есть основной индустриальный регион мира — и наверняка превращает её потом в свою экономическую периферию, оттесняя США. И при том успевает ещё и в Азии получить хотя бы часть «приза». Ну да, пока он в экономическом смысле США не конкурент, но, если «переварит» бывшие европейские метрополии — всё сразу изменится!

Изначально такой вариант не выглядел для Рузвельта, с его экономико-центричным мышлением, вероятным: США превосходили Японию на порядок, СССР же, наоборот, уступал по экономике Рейху с его европейскими сателлитами раза в три. Но выяснилось, что сама по себе экономика решает не всё: крайне мотивированные японцы, возглавляемые умным и харизматичным лидером — адмиралом Ямамото — сопротивлялись очень упорно.

Да и Сталину удалось добиться чрезвычайно эффективной милитаризации экономики в Советском Союзе: по общему производству СССР втрое уступал Рейху, зато по производству именно военной продукции — напротив, втрое превосходил его! И даже не так уж и нуждался в ленд-лизе.

Тогда Рузвельт снова внёс коррективы в план — и поддержал идею, которая на первый взгляд выглядела уступкой с его стороны Сталину и Черчиллю: перенести основные усилия в Европу, направить их на борьбу с Германией. Для США война шла в первую очередь с Японией: хотя Германия тоже объявила им войну, но не немцы атаковали Перл-Харбор. Но продолжать пытаться разгрызть твёрдый орешек Ямато, когда Советский Союз того и гляди подомнёт Европу, было бы глупо.

И в результате реализовался именно этот вариант плана: США, благодаря переносу основных военных усилий в Европу, получили её половину, включая наиболее развитые регионы, но — потеряли половину Китая, которая оказалась под контролем СССР и дружественных ему китайских коммунистов. Как позже выяснилось — потеряли, собственно, весь Китай: просоветские коммунисты Мао победили в гражданской войне условно прозападный Гоминьдан и объединили под своей властью всю страну, кроме Тайваня.

Но это всё произошло уже после Рузвельта: он скончался 12 апреля 1945 года, не успев принять участие в конструировании послевоенного мироустройства.

На смену Рузвельту пришёл его вице-президент — Гарри Трумэн. Человек очень волевой и целеустремлённый, но… слегка без царя в голове. По крайней мере — по меркам Рузвельта. Он оказался вице-президентом отчасти случайно: будучи очень популярным в Демократической партии — Трумэн возглавлял сенатский антикоррупционный комитет, пресекавший махинации при выполнении военных заказов — он стал значительно популярнее «слишком либерального» Генри Уоллеса, прежнего напарника Рузвельта. Для самого ФДР он остался, похоже, во многом чужим: за все 82 дня пребывания в статусе вице-президента с Рузвельтом он встречался всего дважды, к решению важнейших вопросов его не подпускали. Вице-президент, в частности, был не в курсе даже Манхэттенского проекта.

Трумэн стал делать глупости. Он попытался давить на Сталина (что было бы глупостью при любых привходящих обстоятельствах).

«План Маршалла» — экономической помощи послевоенной Европе — появился в 1947 году, уже при Трумэне. Европейским странам предоставлялись американские кредиты под закупку американских же товаров. Это облегчало положение народных масс, и при том было весьма полезно для американской экономики (восстановление же собственно европейской экономики отчасти замедляло). Позже это приводило к созданию единой общезападной экономики при однозначном доминировании США и к началу глобализации.

Условием получения помощи по плану Маршалла становились политические уступки Соединённым Штатам, переход на антисоветские позиции во внешней политике (выведение коммунистов из правительства). Это провоцировало усиление Холодной войны.

Но, разумеется, планы на послевоенный период начали строиться при Рузвельте. И идея помощи европейским странам возникла тоже при нём. Несомненно, исходно аналог «плана Маршалла» предполагалось распространить и на СССР, тоже сильно пострадавший в войне. Трумэн стал требовать от Сталина уступок… и, разумеется, добился лишь разрыва отношений.

Совершенно очевидно, что, если бы во главе США оставался Рузвельт, всё вышло бы иначе. Он как раз любой ценой старался бы вовлечь СССР в план оказания послевоенной помощи и в как можно более тесную экономическую интеграцию с США на любых условиях — сам идя, в случае необходимости, на уступки. Потому что бенефициаром становились бы именно США — при любых обстоятельствах.

Даже при формальном политическом равенстве экономическое доминирование со временем бы сыграло роль. ООН выглядела бы иначе: в ней по-прежнему пять «полицейских» из Совбеза следили бы за порядком, но, вдобавок к политическому, у неё возник бы и экономический контур, оказывающий помощь нуждающимся — мотором которого были бы США, не СССР!

Это позволило бы избежать Холодной войны, разделения Германии и Китая, запустило бы «конвергенцию» СССР и Запада намного раньше. И, скорее всего, результат оказался бы в итоге примерно таким же, как у нас — возникновение глобализованного мира, но намного раньше и мягче.

Но — вероятно, к счастью — Трумэн был далеко не Рузвельт… как и все последующие президенты США. Вышло иначе: хотя СССР был гораздо слабее экономически (по разным параметрам — от 20 до 40% американского потенциала), но в военном отношении был весьма силён. Западноевропейские же страны оказались крайне ослаблены. Возникла ситуация, когда СССР, в принципе, мог попробовать захватить их — и вот тогда, вместе с ними, он уже был бы вполне сравним с США, даже превосходил бы их…

Этот страх — «рокировка»: США уходят из Европы, Россия туда приходит — не давал покоя американским геополитикам всю вторую половину XX века. Как, в общем-то, не чужд им до сих пор…

Ну, а сейчас…

В США мы имеем многолетний фактический кризис — начавшийся то ли с 2007-го, то ли вообще с 2001 года. Мы имеем крайний раздрай во внутриамериканской политике: система «сдержек и противовесов» рушится, «конвенциональная война» ведущих партий превращается в свалку без правил. И мы имеем радикально внесистемного президента. Всё, как в предыдущие разы!

И сейчас наступил 2020-й год, когда, «по графику», должна начаться военная фаза кризиса. Может быть, в виде мировой войны. Может быть — гражданской. Второй вариант, учитывая масштаб внутреннего конфликта, видится более вероятным, да и выборы уж очень удачно «на носу».

И что же будет? Да примерно то, что и было. Во что превратятся США по итогам кризиса?

После первого кризиса они стали независимой страной.

После второго — державой.

После третьего — сверхдержавой.

А после четвёртого? Бог весть. Может быть, вообще перестанут существовать: успешное прохождение кризиса никто не гарантирует. И потянет ли Дональд Трамп на «Рузвельта сегодня»? Время покажет…

PS: Изначальный план Рузвельта, скорее всего, финалом предполагал вообще создание тесного мирового блока. United Nations должны были прийти на смену United States. После Рузвельта некому было реализовать его. Но выигрыш США и без того оказался велик.

PPS: Генри Уоллес — прежний, до Трумэна, вице-президент США — в послевоенный период стоял на условно «просоветских» позициях, активно протестуя против углубления «Холодной войны». Похоже, он, в отличие от своего преемника, общее представление о планах Рузвельта на послевоенный период как раз имел.

3PS: Естественно, сейчас, в отличие от предыдущих циклов, существует ядерное оружие. Это наверняка сыграет свою роль: возможно, война примет какую-то специфическую форму (она может оказаться в основном «холодной» или же весьма быстротечной). Но историческая суть её останется прежней.

Конец статьи.

Как можно видеть, Трамп действительно оказался ключевой фигурой. На выборах 2020-го года не удержался, но сейчас — вернулся к власти.

Отсюда, однако, вопрос. Предыдущие 4 года — это «просрочка», отклонение от нормального американского цикла — или же такая особая форма гражданской войны? Посмотрим: думается, события скоро покажут, сломлены ли уже антитрампистские силы…

Подозреваю, что вряд ли.

Ну, такова идея. Шансов на успех немного, но Трамп и Маск будут стараться.

Но вести себя при том может начать как слон в посудной лавке...

В общем, пик военных возможностей Израиля был в Шестидневную войну. С тех пор всё меняется для него только к худшему.

США ещё повезёт, если дело всего лишь в коррумпированности и идеологической ангажированности...

Ответ прост: слишком большая. А Америка — США — страна слишком уж федеративная.

По населению штат «Канада» оказывается на первом месте, обойдя прежнего лидера — Калифорнию. По площади — и, соответственно, природным ресурсам — этот штат оказывается по меньшей мере сравним со всеми остальными, вместе взятыми. И при том контроль федерального правительства над ним оказывается довольно условным.

Напоминаю, что в США нет аналога нашей общегосударственной полиции. Функции центрального аппарата МВД отчасти выполняет ФБР, но именно что отчасти: с полицией штатов у ФБР нет простой командной цепочки (а по численности личного состава в любом штате «федералы» и местная полиция соотносятся как слон и Моська).

Вообще большое количество отдельных спецслужб во многом связано именно с радикальной децентрализацией силовых структур в стране. Ну да, Армия США, конечно, структура единая, но, во-первых, она по закону действует за пределами США, а во-вторых — даже в зарубежных миссиях часто работает вместе с нацгвардиями штатов (на которые «записана» даже часть авиации — на Техас, в частности, у которого есть «свои» военно-воздушные силы).

Понятно, что штат Канада, в нацгвардию которого преобразуется армия независимой Канады, будет обладать огромными силовыми возможностями — по внутриамериканским меркам. Как его, собственно, контролировать?

Напомню, что, когда в начале 2024-го возник пограничный кризис в Техасе, где пограничникам федеральным правительством было приказано, по сути, пропускать нелегальных мигрантов на территорию США, губернатор Эббот просто запретил своей властью это делать — и послал на границу нацгвардию Техаса, которая оттеснила пограничников и сама стала выполнять их функции. А у штата Канада ресурсов для какого-то такого поведения окажется НАМНОГО больше.

Пожалуй, вполне очевидно, что губернатор Канады окажется человеком номер два в США. А Канада, по сути, будет предопределять итог президентских выборов в большинстве случаев. В самом деле: выборщиков от этого штата будет больше, чем от Калифорнии — а от той избираются 54 (из 538-ми, то есть больше чем десятая часть). Ну вот и тут выйдет так же. Если Канада окажется штатом республиканским или демократическим, то соответствующая партия станет монополистом во власти. Если колеблющимся, то её «колебания» и будут примерно всегда предопределять и результат выборов, в связи с чем кандидаты будут обхаживать почти исключительно её…

В общем, нет: США от поглощения Канады в качестве штата меняются слишком сильно — и непредсказуемо.

Более осмысленным выглядит преобразование Канады в несколько штатов. Уж по меньшей мере выделение Квебека напрашивается. Скажем, по числу канадских провинций. Тогда угроза появления сверхмощного слабо подконтрольного Центру единого региона уходит, но влияние на бюрократическую структуру США как целого оказывается выше.

Добавление 10 новых штатов означает, что, так как от каждого из них выбирают по 2 сенатора, Сенат США разрастается на 20 человек. Это при том, что остальные штаты в сумме выбирают всего сотню. Меняется сама структура Сената (и вообще Конгресса), система формальных и неформальных связей там… И при том по меньшей мере первое время эти 10 новых штатов будут чувствовать свою общность. То есть возможность влиять на внутреннюю политику в масштабах всех США у «пост-канадских» политиков оказывается даже выше, чем в варианте «Канада — единый штат».

Тем не менее, второй вариант совсем нереалистичным назвать нельзя. Но, думается, не сейчас этим Трампу рационально заниматься — с недодавленным Дипстейтом и т. п.

Прошлогодний прогноз, получается, плюс-минус исполнился. Посмотрим, как выйдет на этот раз...

Православных и к ним примкнувших -

С РОЖДЕСТВОМ!

Лытдыбр

В общем, в этот раз новогодняя ночь у меня прошла чуть суматошнее, чем обычно, когда я либо с ребёнком смотрел мультики, либо — когда все уснут — научные каналы. Тут у нас 31-е прошло несколько нештатно — и в итоге не удалось купить ТОРТ. А это, с точки зрения семьи, sine qua non. Ну да, тесть с тёщей нам передали часть своего. Но это было несерьёзно.

Так что я — из принципа — решил испечь торт сам.

Проблема в том, что ингредиентов для торта тоже было негусто: заранее же не готовились… Мука в доме имелась, причём разных видов. Яйца, после приготовления салатов, тоже оставались. Молока — полбутылки. Полпачки сливочного масла. Мёда грамм сто. Несколько пакетиков ванилина (ещё с Пасхи остались). Недоеденная дочей шоколадная змея — символ года (граммов 70, может; да, в кулинарных весах сели батарейки)… Ну что ж, пришлось играть теми картами, какие были.

Прогресс нам помог: ГигаЧат по имеющемуся набору продуктов выдал оптимальный рецепт — медовый торт с шоколадным кремом. Всё было хорошо. И правильно. Вот только…

СОДЫ В ДОМЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. О специальном кулинарном разрыхлителе — и говорить нечего…

А без них — если кто не в курсе — не получится тесто, способное «подниматься». Хоть обычный хлеб, хоть бисквит получаются только в том случае, если в тесте выделяется углекислый газ (иначе выходит не пористая хлебная масса, а плотная жёсткая лепёшка). Раньше этого добивались только с помощью дрожжей. А в XX веке появились химические разрыхлители (огрубляя, сода + лимонная кислота, которые при нейтрализации выделяют CO2). И вот соды — и разрыхлителя — не было.

Я спросил ̶у̶̶ ̶̶«̶Т̶о̶п̶о̶л̶я̶»̶ у ГигаЧата, чем их можно заменить. Тот не знал.

Ну, я стал думать сам. Перебрал кучу вариантов. Ну не мел же дроблёный добавлять, в самом деле?! (Ацетат кальция хорошо растворим в воде, так что если гасить не лимонной кислотой, а уксусом, то, в общем, вроде, ничего ужасного получиться не должно…)

Я глотнул вина. И вспомнил: у нас же оставалась одна витаминная таблетка! Оранжевенькая такая, с апельсиновым вкусом. Её когда заливаешь водой — она пузырится, напиток получается как бы газированный… Вот и разрыхлитель! Размолоть в порошок — и добавить в тесто… Медовый вкус бисквита со вкусом цитрусовых, в общем, не конфликтует…

И кстати… — сообразил я чуть позже. Во я лошара! ЛЮБОЙ лимонадоподобный напиток — от колы до шампанского — теми же свойствами обладает! И уж они-то у нас были! Достаточно развести тесто ими — потом можно загустить дополнительным количеством муки — и эффект выйдет такой же: при нагревании весь газ из лимонада выделится…

Но тут Вселенная, похоже, устрашилась масштабов моего кулинарного гения — и я таки среди нескольких пакетиков с ванилином нашёл один с разрыхлителем…

Так что получилось проще.

Шоколада для крема оказалось мало. Так что я покрошил в крем ещё и шоколадного Деда Мороза, который с прошлого года лежал в ёлочных игрушках (у него всё равно на днях срок годности истекал). И всё равно оказалось маловато, крем пришлось слегка ржаной и овсяной мукой загущивать (ржаной — потому что она более тёмная, чем пшеничная; овсяной — потому что она более вкусная…).

В общем, всё получилось. Новый год встречен по плану…

Дочь сказала, что, глядя, как я готовлю, она вспоминает повара-Воландеморта из фильма «Меню». И ещё что-то про гений и злодейство. Да уж, неизобретальная молодёжь нынче. Чувствуется отсутствие школы 1980-х — 90-х, когда народ в целях экономии сначала бодяжил майонез сметаной, а потом, через несколько лет, уже сметану — майонезом…

Ну что, четверть 21-го века откачало уже?))

С Новым 2025-м!

Картинка — в качестве ёлочки. Это звёздное скопление NGC 2264, оно же — Скопление Снежинка. Красиво, да… ❤

Итоги года подвести не успел, занят был последние два дня. Чуть позже будут.