Маузер Папанина и Михаил Веллер: разбор байки

Автор текста Андрей Уланов. Публикуется с ведома и разрешения автора. ЖЖ автора ЗДЕСЬ

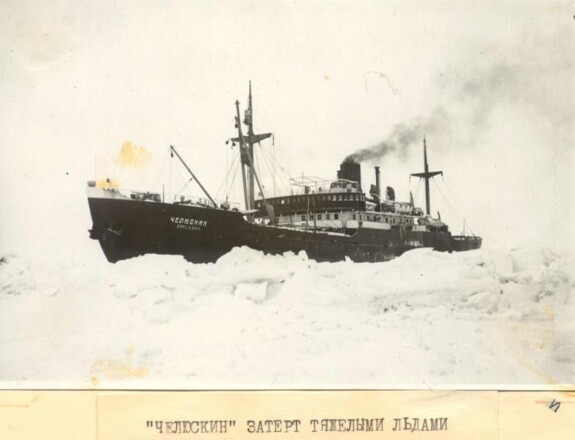

Одна из самых популярных баек о пистолете Mauser C-96 — легенда о маузере начальника первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс» Ивана Папанина. Кто именно придумал эту историю, сейчас уже не узнать, а в «литературную форму» её облек Михаил Веллер в сборнике «Легенды Невского проспекта».

Мы не будем пересказывать эту байку полностью, тем более, что первую часть веллеровского сочинения давным-давно разобрали другие — как полностью противоречащую дневникам участников экспедиции и их дальнейшему жизненному пути, на протяжении которого все они сохраняли очень дружеские отношения. Остановимся только на фрагменте, когда уже в ходе возвращения домой жаждущий мести Кренкель подкидывает Папанину лишнюю детальку.

«Зайдя к Папанину в его обязательное оружейное время, перед сном, он (Кренкель) с ним заговорил, отвлекая внимание, — и украдкой подбросил на тряпочку крохотный шлифованный уголок, взятый у ребят в слесарке ледокола. И смылся от греха. Оставшиеся пять суток до Ленинграда Папанин был невменяем. Представьте себе его неприятное изумление, когда, собрав маузер, он обнаружил деталь, которую не вставил на место. Он разобрал его вновь, собрал с повышенным тщанием — но деталь всё равно оставалась лишней! Ночь Папанин провёл за сборкой-разборкой маузера, медленно сходя с ума. Необъяснимая головоломка сокрушала его сознание».

Сложно представить, что написать такое мог кто-то, кроме советского гуманитария, испорченного, в лучшем случае, сборкой автомата Калашникова на уроках НВП.

Хотя «девяносто шестой», на первый взгляд, и выглядит как нечто очень сложное, деталей в нём не так уж много, как может показаться.

В зависимости от модели, схемы разборки дают от 29 до 36, включая даже мелочи вроде винтиков, держащих щёчки рукояти. Для сравнения — у известного символа простоты конструкции — «Глока» — деталей 33.

Но что ещё более важно — детали в «маузере», как и в любом другом пистолете, это не просто «груда железяк», которая будучи собрана в кучку, таинственным образом делает пиф-паф. Все эти детальки имеют отдельные названия, функционал и узнаваемый внешний вид. Возможно, Папанин и не знал в точности как каждая из них именуется. Но владея «маузером» ещё с Гражданской, наверняка успел запомнить каждую из них «в лицо», даже самую мелкую. Экстрактор, пружина магазина, спусковой крючок, курок… и так далее.

В отличие от современных пистолетов, компоновка «маузера», «люгера» и прочих моделей характерна как раз плотностью и тщательной подгонкой. Как в хорошем пазле.

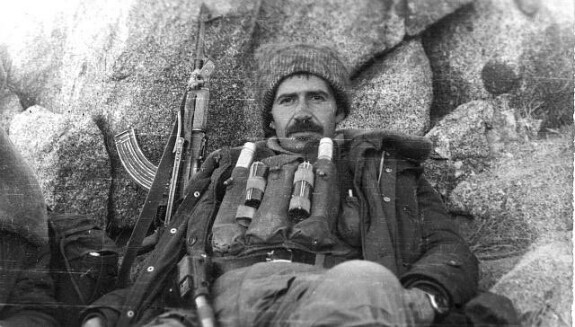

А теперь представьте, что вы собираете пазл из 30-35 деталек каждый вечер несколько лет подряд. Думаю, самое позднее, к середине первого года вы уже будете с первого взгляда узнавать: вот этот кусочек с солнышком — четвёртый сверху, вот этот цветок в травке — третий во втором снизу ряду, и так далее. И, разумеется, не с первого, но со второго взгляда увидите, что в кучке появился какой-то новый фрагмент. Особенно, если вся картинка сойдётся, а именно он останется. С наибольшей вероятностью, такой фрагмент будет воспринят, как случайно попавший на стол кусочек мусора, и отправлен туда, куда следует отправлять весь мусор. Конец гипотетической истории. Ну и напоследок заметим, что практически единственное фото из той экспедиции, на котором видно короткоствольное оружие, — это как раз Кренкель, перед которым лежит «наган».

Вот вам и легенда.